汉阳陵“裸俑”究竟多华美?

来源:西安日报 时间:2025-08-02 07:57:11 编辑:曹静 版权声明

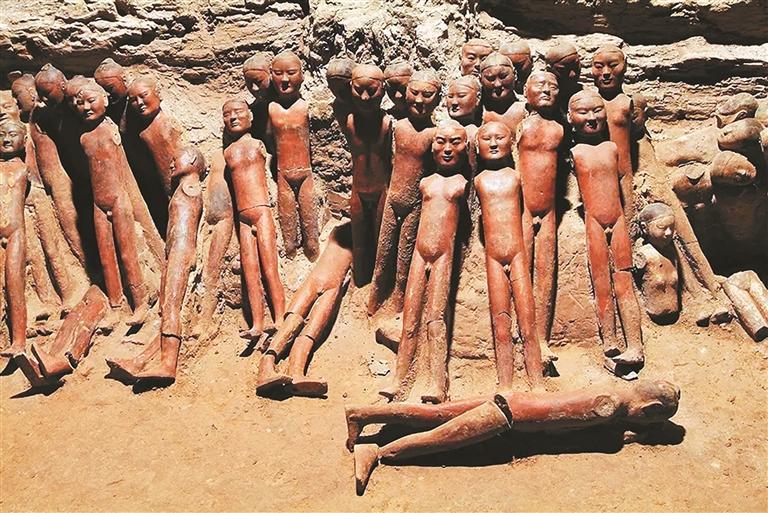

展出的塑衣式陶俑 (局部)

近日,在汉阳陵博物院的数字中心,一尊武士俑正通过全息投影“披”上虚拟铠甲——牛皮质地的甲片泛着金属光泽,腰间的贝壳串饰随光影轻摆,行藤缠绕的腿部透出朱砂染丝的暗红……这项基于“微痕解码”科研数据的动态复原,通过3D建模技术转化为可触可感的视觉语言,使观众直面“裸俑”背后的华美,成为科技让文物“活起来”的生动实践——

在陶俑非关键部位,单个采样面积不超过0.3平方厘米,尽可能地“无损检测”,微痕解码还原着衣式陶俑背后的华美……从实验室到保护现场,科技创新正为文化遗产注入持久生命力,让历史的印记历久弥新。近些年,陕西在文物科技保护方面不断取得创新成果,其中,汉景帝阳陵博物院关于着衣式陶俑的科技检测研究备受关注。与常见的文物修复不同,这项研究通过现代科技手段对陶俑表面残留物进行取样分析,更像是一次“非接触式”的保护探索,用科技之眼揭开那些隐藏在陶俑背后的历史“密码”。

如果说秦始皇帝陵博物院陈列的军阵以“武”震撼世界,那么汉阳陵博物院陈列的陶俑以“文”触动人心。作为中国首个完整展示西汉帝陵地下陪葬体系的遗址博物馆,汉阳陵博物院的考古陈列特色鲜明:观众穿上鞋套走入覆土保护的葬坑玻璃步道上,便会被展厅内的“地下王国”吸引。透过玻璃步道,俯瞰陶俑、车马、粮食等陪葬品,仿佛置身于未扰动的历史现场,这种沉浸体验受到较多国内外观众的好评。除了大量陶马、陶牛、陶羊、陶猪、陶狗、陶鸡等展现汉代丰富畜牧品种和养殖情况的动物俑,还有表情各异的人物俑,从成熟稳健的中年男子到稚气十足的少年,从慈眉善目的女子到英姿飒爽的巾帼英雄,栩栩如生。在众多的人物俑中,可以看到有塑衣式陶俑如明星文物“塑衣式彩绘拱手跽坐女俑”“姗姗”,即身上所穿衣、冠、鞋是直接塑造、烧制、彩绘出来的,观众看到的衣着是完备的,它们是贵族大臣的陪葬品。

展出的马队俑 (局部)

汉阳陵着衣式陶俑 (局部)

相比塑衣式陶俑,观众还会看到一些没有上肢、且身上并未穿着衣服的陶俑,这些陶俑被称为着衣式陶俑。观众一定好奇:“明明没穿衣服,为何会被称为着衣式陶俑呢?”岂不知,这些缺臂“裸体”状态的着衣式陶俑,其实它们原本都有拱手、持物、骑马、舞蹈、奏乐等姿势和动作的木质臂膀,只是千年时光的流转后,它们只剩下陶制的裸体身躯。这些“裸俑”则以精致的雕刻和写实风格,被誉为“东方大卫和维纳斯”。据了解,着衣式陶俑制作的工艺流程更为复杂且精致,需先用模具分段制作出人俑头、躯干和下肢,合模后细刻面貌、发饰等显性别身份;入窑焙烧后施朱红、橙红、赭黑等彩绘;在臂膀预留孔洞装木臂;最后依性别、官职等为人俑穿丝麻汉服、披甲,配兵器、印章、钱囊等,是西汉时期帝陵及其高等级墓葬所特有的俑类。

多年来,观众和考古工作人员只能凭借有限的考古发现和文献记载,对陶俑着衣情况展开合理想象,却苦于缺乏直观的认识。自2019年汉阳陵博物馆启动“微痕解码”的科研项目研究后,工作人员开始通过科技手段对馆藏的这些陶俑进行科技检测和分析。然而,一些裸体俑出土后展陈多年,环境变化和文物管理的诸多环节,使得某些现代物质附着在陶俑表面,增加了采样难度。采样过程中的难题只是第一步,除了选择展陈多年的陶俑,研究团队还选择了库房里未经现代外部物质污染的铠甲俑、武士俑、侍女俑进行采样,确保样本的多样性和代表性。所有采样点均选择在陶俑非关键部位,单个采样面积不超过0.3平方厘米,尽可能地“无损检测”。

工作人员修复陶俑

目前,基于该科研项目的图书《微痕解码——基于微痕检测的汉阳陵着衣式陶俑服饰研究项目报告》已出版,怎么理解这个“微痕”呢?据汉阳陵博物院科技保护部主任李库介绍,“微痕”特指那些肉眼难以辨识的微观证据,这项研究就像刑侦专家通过指纹破案,比如陶俑腰部0.2毫米宽的织物压痕、领口处纳米级的丝绸蛋白残留、铠甲连接点微米级的皮革鞣制物质,这些痕迹虽小,却承载着关键的服饰信息。在这个过程中,科研人员还面临着多学科交叉研究的复杂性。研究涉及生物学、微生物学、材料学、考古学等多领域的知识和技术。不同学科之间存在着理论、方法和术语的差异,这给研究工作带来了较大的挑战。于是,该院研究团队还积极开展多学科合作,比如与西北大学生命科学学院等专业机构联合进行研究。研究团队综合运用了形态学分析、元素分析、稳定同位素分析、微生物高通量测序分析以及可培养微生物检测等多种技术手段,通过跨学科的交流与合作,将不同学科的优势相结合,形成了一个全面系统的研究体系。 随着研究的一步步进行,那些陶俑身上所“穿”衣物逐渐被还原,从“无”到“有”。

研究团队利用酶联免疫技术对陶俑所着衣物饰品进行检测分析发现,女俑身着丝质或麻质华服;铠甲武士俑的服饰复杂、精致,它们战袍最外层是牛皮质铠甲,铠甲比战袍略短一些,款式因陶俑所代表的军士身份不同有所差异,有的武士俑铠甲的肩部有披膊,有的腰部有小贝壳串饰物,有的武士俑还有佩剑。研究团队还通过稳定性同位素检测技术,揭示了汉阳陵陶俑制作时所使用的原料来源,以及陶俑在不同历史时期所经历的环境变迁。比如武士俑腿部斜向缠绕着用来固定宽大裤腿、具有良好延展性的行藤,行藤为涂施了红色朱砂颜料的平纹丝织物。武士俑额头处先系扎涂施了红色朱砂颜料的丝质陌额,用来固定头发,再用麻质的武弁把头顶部、后部和左右两侧包住,系于下颌处,发现这些武弁织物上可能还涂有漆。

此外,通过微生物高通量测序分析,深入探究陶俑表面微生物的种类与功能,揭示出不同部位微生物分布的差异,暗示着陶俑各部位营养成分的不同。通过元素分析,确定了颜料中的矿物质成分,比如朱砂因其色泽鲜艳且具有良好的耐久性,被广泛用作颜料。朱砂的红色来源于其含有的汞元素,这种颜料在古代中国被用于绘画、书写等诸多领域,具有重要的文化与艺术价值。橙红颜料主要与石英、云母、高岭土等有关。 这些高科技手段相互配合,相互印证,逐渐勾勒出这些陶俑身上所穿戴的衣、冠、鞋的具体细节,从而使得武士俑等“裸俑”可以通过全息投影“披”上虚拟铠甲。

文/图 卜丁

来源:西安日报

相关热词搜索: