|

||||||||||||

|

||||||||||||

|

||||||||||||

|

||||||||||||

|

||||||||||||

|

||||||||||||

|

||||||||||||

|

||||||||||||

|

||||||||||||

|

|

||

|

||

|

||

|

|

||

|

||

|

||

|

|

■1986年:《野山》历难重重抱“金鸡”

1986年《野山》获金鸡奖六项大奖。 其实,这部由西安电影制片厂拍摄,反映农村改革、农民思想解放的影片,是在历经重重磨难后才拿下金鸡大奖的,争议的原因主要是“题材”和“导向”问题。 时隔20多年,记者寻访当年亲历者,感受那些触动心灵的往事。 《野山》是产于上世纪八十年代的一部电影,改编于贾平凹的中篇小说《鸡窝洼人家》,从1984年下半年起,在当时的陕西镇安县米粮乡一带拍摄,历时近一年拍摄结束,后出品发行,一鸣惊人。 在1986年的第六届中国电影金鸡奖评选中,这部由西安电影制片厂摄制的反映农村现实和思想解放的影片,一举获得了最佳故事片、最佳导演、最佳女主角、最佳男配角、最佳录音、最佳服装六项大奖。 【详细】 |

|

|

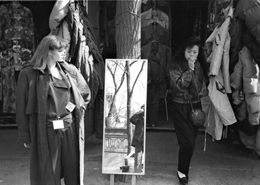

■1984年:第一批个体户的沉浮

今年46岁的常琦是西安第一代个体户,尽管他如今守着仅能维持生活的小商店,但早在上个世纪八十年代末,他曾风光一时。 在那个年代,20万元意味着5个大学毕业生奋斗50年的工资收入总和,而且前提必须是不吃不喝不花销。但对常琦夫妇来说,他们积累那些财富仅仅用了5年。 那时挣钱很容易,卖衣服不用装修店面,用几块布把墙一围,然后把各类裙子挂满墙,顾客简直就是蜂拥而至,他们两口子每天都累得没有力气去点钞票。从没担心过会赔本。 当时西安市最繁华的街道,恐怕要数解放路大差市,其次才是东、西、南、北大街,除此之外西有土门,南郊就数小寨最热闹。 【详细】 |

| ■1983年:骡马市开街静悄悄

上世纪八十年代初的西安,除了五星红旗之外,似乎一切都灰蒙蒙的——灰土色的房子,灰黑色的衣衫,这样的场景日复一日地重复着。而这一切,在1983年开始改变。 这一年,距离钟楼不远处的骡马市,一条矮小的服装街开始红火起来。 骡马市开街后西安“时髦”了起来,因为摊点多了,老百姓觉得方便实惠,又可以讨价还价,骡马市的人气慢慢旺了起来。起初,权改在城隍庙进货,后来觉得本地货进价贵,决定去南方。 就像中国改革开放后的发展步伐让西方人吃惊一样,骡马市的发展也让西安人始料未及。上世纪八十年代中期,骡马市街道上从北至南已经搭满了石棉瓦棚子。原来两旁的老住户看到生意这么红火,就将自家的房子改建成沿街门面房向外租赁或自己做生意。 【详细】 |

|

|

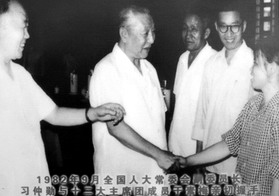

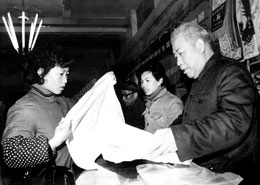

■1982年:西安来了个“铁市长”

张铁民任西安市长只有3年,从1981年11月到1984年11月。时间很短,留下的印记却很深,给市民留下的印象更不用说。如今,与“铁市长”一起工作过、接触过的人回忆起他,也情难自禁。 敢于碰硬、铁面无私的“铁市长”,被老百姓传颂最多的故事,却是他体恤群众,给老百姓办的那些实事。这是“铁市长”在老百姓心中的形象——并非冷冰冰板起的铁面,而是温和的笑颜。 他对我们说得最多的话,就是自己要有本事,要像老百姓的孩子一样。 他是性子很直的人,不会拐弯抹角,有不同意见,会直接说出来。他是原则性很强的人,有人说他是个办事的人,可就是不给自家人办事。 “铁市长”轶事:换锅 买火柴 卖菜 【详细】 |

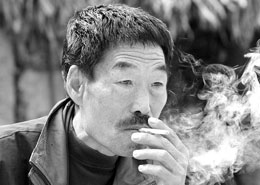

| ■1981年:农民王高志的“投机”经历 1981年,“倒爷”风行,全国各地开展了声势浩大的严厉打击投机倒把分子的活动。王高志因倒卖生漆,赚取差价,成了陕西省打击投机倒把反面典型,被监禁6天。 这一年,为了让自己的3个孩子吃饱饭,有衣穿,位于秦岭山区的商县阳峪河公社银明大队的社员王高志,冒着一年脱两层皮的危险,当起了割漆工。随后在“倒爷”们的指点下,一心想发家致富的他,打听到汉中的生漆价格比宝鸡每公斤高出7元,于是将生漆贩卖到汉中,没想到却成了“投机倒把”分子,换来6天的牢狱生活。 1981年,是王高志充满理想与灾难的一年。 “到死都不服气我是投机倒把分子。”想起那陈年往事,王高志紧皱双眉,拿烟的手微微发抖。 【详细】 |

|

|

■1980年:“摘帽”后的第一个春天

1980年5月,刘少奇的追悼大会在人民大会堂召开。千古奇冤,一朝春风荡涤。在上世纪80年代的第一个年头,千百万的苦难者,因“拨乱反正”获得新生。解冻的中国大地上,人心亦如奔腾的河流,重新焕发生机。 春天来了,充满希望与变化的一个时代开始了。 1980年,在郑大年的记忆里,仿佛只有一个季节,那就是春天。“心里的大石头挪开了,人们都欢天喜地的。我呢,一分钟都不愿意浪费,开会的间隙都在看书。那时,我的偶像是陈景润!”郑大年说。 电影《桃花扇》可以公开放映了。郑大年专门去了趟电影院,银幕上,他看见了17年前的自己。 作为演员,他一生中最好的年华,已在“文革”那腥风血雨中消磨。他心里着急,想把那丢掉的时间追回来。《八十年代一天也不能耽误》,这是1980年2月《解放日报》上的一则社论标题,也是整整一代人急切的呼唤。【详细】 |

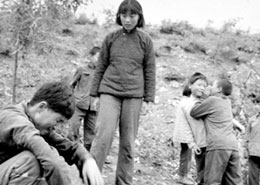

| ■1979年:36人摁手印“秘密分田”

1979年,中央宣布:“家庭副业和农村集市贸易,是社会主义经济的附属和补充,不能当作所谓资本主义尾巴 去批判。”当年春夏之交,城固县城关集市开张,关闭多年的集市贸易逐渐恢复。 1979年9月,南郑县红茶人民公社铁匠街生产队36户社员在队长李云山的带领下,偷偷“分田到家”。而在7个月前,安徽凤阳小岗村已将土地分到18户农民名下。一年后,这种来自基层的探索为中央肯定,几个农民的手印,揭开了中国农村改革的序幕。而铁匠街生产队的“秘密分田”,为陕南、乃至整个陕西的“包产到户”走出了第一步。 当时37岁的共产党员李云山已是三个孩子的父亲。他从部队回到铁匠街生产队已经16年了。16年来,他和社员一起日出而作、日落而归,但“吃不饱、饿肚子”的问题依然没有解决。李云山建议生产队把集体的田地包产到户,以家庭为单位进行耕种……他的这一“想法”在当时不仅很大胆,而且很“反革命”。 【详细】 |

|

|

■1978年:架子车引争议

随着真理标准大讨论的深入,极“左”思想被逐渐抛弃,改革开放新时代的序幕终于在1978年最后几天拉开…… 1978年的报纸,如果要说出10个使用频率最高的词,“四人帮”、“揭批运动”、“大寨”、“真理”一定能登上排行榜。 和全国人民一样,两千多万陕西人早早就感受到了变化,而对于领导层来说则面临新的困惑。一方面,大家很想把陕西的“国民经济尽快地搞上去”,另一方面又经常会在“方针路线问题”上陷入困扰。 1978年,陕西出台过一个文件(陕发<78>87号),很有点“物权法”的意思,它明确农民自己出钱购买的架子车,生产队不应收归集体所有。 那时候,人们‘一大二公’的思想观念根深蒂固,私人拥有生产工具被认为是资本主义,所以一个架子车的问题都要省委发文。 【详细】 |

|

| 专题制作:二月飞鸟 | ||