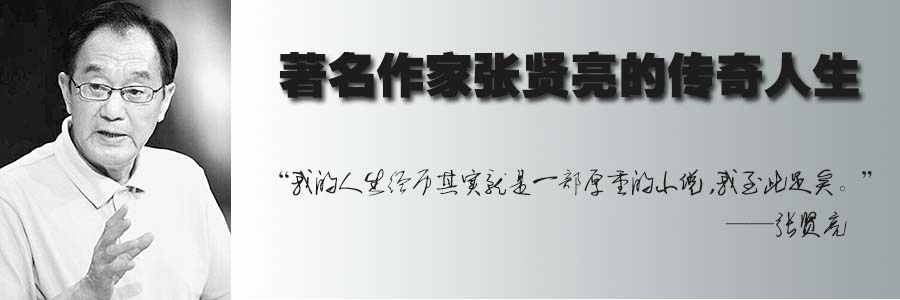

文学创作

读张贤亮的小说,你能从小说里闻出浓重的西北味道,张贤亮曾表示,命运把我安排在宁夏,自然我表现的就是宁夏的东西。我们把这叫风骨,文学的风骨,它必须是属于自己内心世界的。

张贤亮在《满纸荒唐言》这篇文章里,详尽地叙述了他个人的经历和遭遇,也表述了他许多关于文学观念的见解。他特别呼吁评论家要注意研究作家的精神气质。他说,“一个人在青年时期的一小段对他有强烈影响的经历,他神经上受到的某种巨大的震撼,甚至能决定他一生中的心理状态,使他成为某一种特定精神类型的人……如果这个人恰恰是个作家,那么不管他选择什么题材,他的表现方式、艺术风格、感情基调、语言色彩则会被这种特定的精神气质所支配。”统观张贤亮的创作,可以说,他的小说就是他独特的精神气质外化而成的哲理与诗美的结晶。要深入理解他的小说,应该注意他的精神气质。研究张贤亮的精神气质,首先应注意到他的青年时期的经历。

张贤亮有9部作品曾被改编成电影。包括《灵与肉》、《老人与狗》、《肖尔布拉克》、《男人的风格》、《浪漫的黑炮》、《龙种》、《异想天开》、《我们是世界》、《河的子孙》。

其中,《灵与肉》也是最著名的一部。后由李准改编,谢晋导演,拍摄成影片《牧马人》。影片获第六届《大众电影》百花奖最佳影片奖,文化部1982年优秀影片奖。

而没有被拍成电影的中篇小说《绿化树》作为张贤亮最重要的作品,显然把“灵与肉”的对立统一处理得炉火纯青。

吉林省作协副主席、《作家》主编宗仁发—

张贤亮是个性情中人

记者昨日致电吉林省作协副主席、《作家》主编宗仁发时,他已经知道张贤亮去世的消息。宗仁发说:“听到这个消息我们也都很悲痛,他是新中国非常重要的作家,《绿化树》等等一系列作品,对反思文学题材具有开拓性作用。张贤亮的作品具有创造性和探索性,虽然他的人生经历非常坎坷,但是他本人却是反思文学中旗帜性的人物。”张贤亮一直住在中国西北,但宗仁发认为他的作品是处于当代文学中心位置的,“我们这些60、70后作家,都是从阅读他的作品中吸取营养的。”

宗仁发和张贤亮本人也有很多往来,从上世纪90年代到新世纪,两人多次见面,张贤亮的文学成就众所周知,但是他的为人却很少有人知道,宗仁发说,他的个性非常直爽,“张贤亮是个性情中人,当然好的作家都不会拘泥于各种束缚,在我看来,张贤亮本真、真诚,当然只有真诚的人才写得出好的作品,总的来说在我的记忆里,率真是对他最好的注解。”