神十一舱载医监设备西安造 两航天员诊疗一切正常

10月19日,神十一航天员景海鹏、陈冬通过天地远程医疗会诊系统,成功实现了航天员和航天员支持室、远程医疗会诊中心、地面支持医院四方联动,打通了天地协同远程医疗会诊所需的数据传输链路,验证了我国首个天地远程医疗会诊系统。后续几天内,还将开展模拟医学问题天地协同会诊验证。而为天地远程会诊提供数据的舱载医监设备则是“西安制造”。

下传检查数据完整 景海鹏、陈冬一切正常

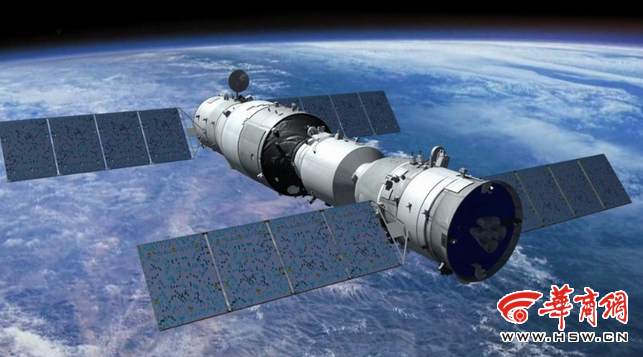

据新华社报道,这预示着我国航天员中长期在轨飞行医学保障能力得到显著提高。中国航天员中心航天员医监医保研究室主任吴斌介绍,面对未来空间站任务,航天员在轨驻留时间延长,针对临床疾病发生概率将会提高的情况,对航天员在轨诊断和医学保障提出了更高要求。为此,在神舟十一号载人飞行任务中,航天员中心牵头组建了天地远程医疗会诊系统。系统以远程医学支持中心为枢纽,连接天宫二号空间实验室、航天员支持室和地面支持医院,满足及时开展天地协同医学问题专家会诊的需求。

“这次我们组织进行了视频图像下传测试,常规医学检查和无创心功能检查的医疗数据下传验证,结果显示话音图像清晰、医学检查数据完整,证明了天地远程医疗会诊系统链路已经调通,具备实时远程会诊能力。”通过判读下传的生理参数,景海鹏、陈冬身体状况一切正常。

吴斌介绍,景海鹏、陈冬在地面训练中,已经熟练掌握止血、清创和包扎换药等基本医疗技能,心肺复苏、捶击复律等自救互救技能。一般情况下航天员在轨诊疗由医监医生即时处理,当病情复杂难以诊断时,就需要借助地面支持医院的临床专家进行会诊,对疾病诊断和处理提出建议,交由航天员中心进行决策处理。

舱载医监设备可实时监测航天员生理信息

位于西安的中国航天科技集团第九研究院第七七一研究所,为这次载人航天任务配套了多种设备。该所宇航事业部部长何海峰介绍,这其中就包括了舱载医监设备。

该研究所硕士研究生导师、研究员张遂南介绍,火箭发射时会产生很大的过载压力,航天员的呼吸、心跳等生理规律必然会受到影响。而一旦进入太空,真正的考验才刚刚开始。人体由于长时间待在地面上,已经形成了固定的生物钟。但飞船每90分钟就绕地球一周,相当于地面上一个昼夜,就相当于把人体生物钟拨快了16倍。另外,在太空中微重力环境下人体方位感荡然无存,比晕车还还难受百倍。航天员虽然经过训练,但面对这样的环境若健康一旦出现状况该怎么办?这就要用到舱载医监设备。

舱载医监设备是飞船航天员生理信息测量系统的数据处理中心,担负着航天员“私人医生”的角色,可实时全程监测航天员在飞行过程中的心电、心率、呼吸、体温、血压等数字生理信息数据,实施飞行期间对航天员的医学监督及医学保障。同时还可通过遥测和通讯装置,将检测到的信息传送到地面,供地面医务工作人员观察、分析,指导航天员应对突发的健康状况。

编辑:华商报供稿

上一篇:机构调查称五成90后无存款 两成00后存款超5000元 下一篇:户籍问题咋解决? 公安未央分局座谈辖区19家单位