别人下田干上两小时,就上来找水喝。具有“耐旱和抗倒伏特性”的李开斌站在田里,可以站着干上10多个小时,不叫他吃饭,他不会上来。别人在旁边指挥农民工操作,他要求必须亲自下田操作。别人插秧间距差一点、施肥分量不足些不以为然。他像机器设定般熟练精准,没有“差不多”或者“左右”这样摇摆的表述与技术操作。别人当日栽插不完的,可以留到第二天来干。他奉行节令就是命令,播种、移栽、施肥,时间不到,早一刻不行;时间到了,刮风下雨都要顶着干完。

在李开斌引导下,水稻站6名老中青研究人员都成为水稻种植能手。红红黑黑的脸庞,朴实爽朗的个性,是他们沁染阳光、土壤和风雨成长的鲜明印记。城里长大的阮文忠如今是赶田的大师傅,文弱的黄兴文拎起50公斤重的麻布口袋,一个甩手就翻到后背上了……

说起水稻育种工作性质特点,阮文忠想起当地一则流传甚广的传闻:“远看像烧炭的,近看像要饭的,一问是水稻站的,哈哈……”“李开斌做水稻研究像搞艺术一样精益求精,30多年坚持亲自动手栽种、试验,很多水稻品种的成长过程在他心里如行云流水般清晰流畅。”楚雄州农科所所长黄光和说。他清楚上千种水稻的生长特性,讲起每一种,就如同在你眼前打开一幅栩栩如生的植物图展。

温室里的水稻看起来与套着模子长出来的一样,但在李开斌指点下,记者也能发现每一株都有生动的特性和独有的性状,有的高、有的矮,有的叶子宽,有的叶子窄,有的谷穗多,有的谷穗粒长……这些鲜活生动的影像,开启了李开斌向培育高产优质的高原常规粳稻杂交新品种进军的艰难历程,也成为被称作“世界特殊稻区”的云南红土高原发展现代水稻种业不可或缺的重要基石。

为了发展他的事业,李开斌的“楚粳”品种选育课题组2011年底也招了研究生。年轻人第一天的工作,就是要跟老师们背装种子的麻袋,一天下来,肩膀就肿了起来,结果思想上难免有些动摇。“真让人恼火啊。”李开斌说,“年轻人最需要挑战的,是老一代育种家的精神。”

2."神奇的手杖"成水稻"听诊器" 调查来不得半点虚假

夏,衣沾不足惜,但使愿无违。

春夏之交,试验田里的水稻长得飕飕的,一天一个样,一天比一天更绿。返青后,水稻开始分蘖为蓬状,连绵起伏,像风的音符一样欢畅跃动。

10亩集团圃和选种圃植下30多万株选种材料,每一株都是杂交后代中的唯一变数,每一株都是30万分之一成功概率的具体个体,从这些杂交后代中寻找优良单株,选育研究从发芽延至选种,其培育观察和选种工作的繁杂、繁重程度可想而知。

下田做调查,水稻株高多少?株叶长了多少?分蘖出多少头?分蘖的快慢,分蘖的消长……一株株自在生长的水稻把大自然生命运动规律演绎得淋漓尽致,吸引李开斌和助手沉浸和陶醉其中。

李开斌说:“多到田间调查几次,多和稻谷待在一起,不光是为了记录某个数据,更重要的是观察和掌握每一个杂交后代的生长特性。” 李开斌对黄兴文说,热爱水稻育种工作,是要用心去感应大自然生命澎湃的力量。

曾经,基层农科站的一位小伙子把没有做齐的调查数据补上了,却惹得李开斌大为光火:“水稻天天都在长,下田调查的时候没有做记录,后来怎么可能补得上,这不是玩数字游戏,来不得半点虚假。”李开斌沉默寡言,只有和水稻在一起的时候,他的心才变得很柔软。很多人不约而同都说起李开斌下田随身带着一根“神奇的手杖”。

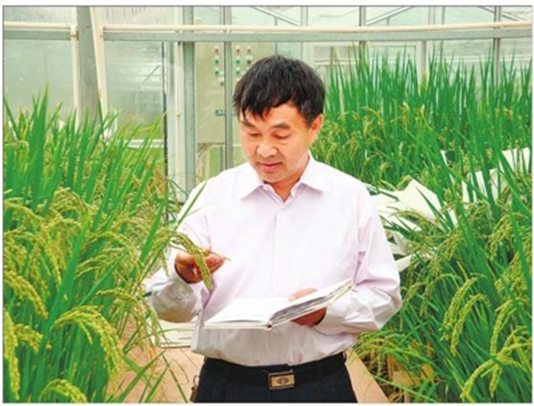

李开斌在温室观察水稻长势情况。资料图片