“白发将军”赵寿山 死守雪花山咬着牙根不求援

“抗战·秦人悍将”开栏语

尽管陕西地处抗日战场后方,但秦人的抗战之心坚定如铁。近日,华商报记者寻访了陕西抗战遗迹,试图在历史的缝隙中,尽最大努力梳理陕西人抗战留下的宝贵财富;从今日起,华商报将推出“抗战·秦人悍将”系列,通过赵寿山、关麟征等抗战将士的故事,共同感受陕西人抵抗外侵的不屈精神……

赵寿山,原名生龄。陕西户县定舟村人。生于1894年。幼时家贫,13岁丧父。1918年参加靖国军,1924年到杨虎城部,历任排、营、团及五十一旅少将旅长、十七师师长、三十八军中将军长。曾任第三集团军总司令。

1930年,与红军开始接触。1942年,第二次申请入党,经毛泽东直接批准,为中共特别党员。1947年3月,秘密进入晋冀鲁豫边区。1948年初,任西北野战军(一野)副司令员,协助彭德怀指挥解放大西北。1950年,任青海省政府主席。1952年底,任陕西省政府主席(省长)。1959年,调北京工作,任第二、三届全国人大常委会委员,第一至三届国防委员会委员。

1965年6月20日,因病在北京逝世,享年71岁。

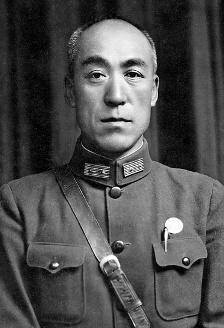

70多年前,有一支号称陕西冷娃组成的军队,血战中条山。率领这支陕军的正是户县定舟村人赵寿山。现在村里上了年纪的老人还记得他的模样,大个子,说话声也大,待人温和,似乎不像个威风凛凛的将军。翻看上世纪三四十年代老照片,赵寿山短发近乎光头,浓眉大眼,目光锐利,领章上各闪着两颗星——当年,他曾是陆军中将,抗击日寇打下赫赫战功和威名。

“这是一支真正的关中军。从前任创建者到现任师长都是关中人,从师部一直到连排长也都是关中人,士兵几乎是清一色的三秦子弟。”

这句话出自小说《白鹿原》,描写的是出潼关打鬼子的一支抗日部队——“十七师”。虽名为小说,现实中却能找到真切的影子——“十七师”即陆军第三十八军第十七师,师长正是大名鼎鼎的陕西户县人赵寿山将军。

赵寿山打鬼子很猛,威名至今传颂于河北、山西、河南一带。有多猛?旅日作家萨苏评价说,在整个抗战期间,咬牙不要援军的,在国军中仅有几例:1937年在娘子关雪花山大战日军的陕军十七师师长赵寿山为其一。“赵寿山死守雪花山十余昼夜,咬着牙根不谈援军。”

短短十来天,十七师13000人打得只剩下2000来人,赵寿山须发皆白,从此成了白发将军。那一年,他43岁。

“华北战场上,真正抗战的将军只有两个半人,其中一人就是赵寿山”

1937年7月8日,卢沟桥事变爆发次日,江西庐山,赵寿山一夜未眠。国难当头,这个血性的西北汉子,已经从戎20年的军人,忧心如焚。一大早,他就将连夜写成的一份签呈递送至牯岭蒋介石公馆。他要请缨作战。

蒋委员长请他吃了一顿饭。赵寿山说,日军侵华,身为军人忍无可忍。蒋介石问,你愿意去前线?赵寿山答,我自愿到前方最艰苦的地方去。蒋随即应允,赶快下山,回去做准备。

24年后的1961年,赵寿山在全国人大常委会工作期间,写下一篇回忆录《与蒋介石二十年的斗争史》,详细追忆了抗战爆发那一刻的情景。

当时的情势十万火急。赵寿山率部13000余名陕军官兵于1937年7月27日、28日,从陕西渭南乘火车出潼关到达河北,7月29日,北平陷落。31日,中国正式对日宣战。日军逼近,驻守保定的十七师首当其冲。

赵寿山身先士卒,钻进战壕,带着一帮敢打敢拼的陕西冷娃迎战。一次,日军炮弹袭来,崩塌了阵地,赵寿山被震晕,醒来后继续杀敌。

不久,十七师奉命开拔至晋东娘子关战场。太行山中部的娘子关是晋冀咽喉,事关山西存亡乃至华北战局。

中共陕西省委党史研究室去年12月编辑的《赵寿山》一书中记载,十七师以娘子关前方的雪花山、乏驴岭为阵地,抵御日军。面对有飞机大炮的日军猛攻,十七师激战两天一夜,雪花山数次易手,日军终未得逞。赵寿山将部队分为三路,趁日军整休放松戒备之际,猛然发起攻击,连下几座车站,毙伤日军千余,缴获枪炮骡马,是十七师抗战以来一次大胜利。

编辑:周庆辉