诗词大家霍松林西安辞世 于右任曾赞“西北少见”

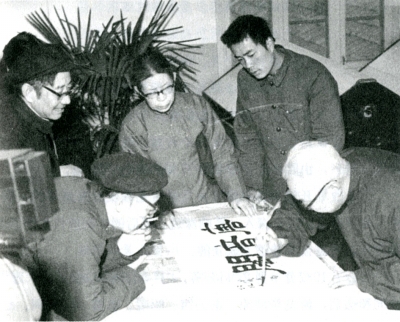

中国古代文史学家程千帆挥毫泼墨,为霍松林题写“唐音阁”。

驰骋文场辟土开疆

天水师专中文系总支书记李宇林对老师霍松林的一个比喻记忆犹新。“霍先生曾打比方说,如果货架上只有几样货,不管你选用什么方法,怎么左摆右放,也还是那几样货。只有货多货好,再分门别类,讲究摆法才能摆出名堂,才能琳琅满目。”

正是因为博闻强记,积累了大量的“存货”,并不断开拓创新,霍松林在文学界的成就才得以琳琅满目,流光溢彩。

上世纪50年代初,新中国刚成立,百废待兴。而高校中文学科也是筚路蓝缕,创业维艰。当时,高校文科要求多开新课,用新观点教学,但并无统一的课程设置和教学计划,更无新的教材和教学大纲,连新的参考书也几乎为零。

1951年,霍松林应西北大学校长侯外庐之聘,到该校师范学院中文系任教。在其接手的三门新课中,有一门文艺学,面对无教材、无大纲的一穷二白之境,霍松林感觉“难于上青天”。

然而,在文学的世界里,霍松林一向迎难而上。他一头扎进了书堆里,从头搜集和阅读有关资料,力图用辩证唯物主义的观点、方法分析问题,拟出提纲,编写讲稿。

文艺的特质、作品的构成、文学的种类和创作方法……霍松林别类分门,条分缕析。 在编写的过程中,霍松林评析过往,也直面现实难题。以“题材的看法”为例,建国后,文学界流行“题材无差别论”和“题材决定论”两种对立但都颇有影响的观点,霍松林深思熟虑,先举出中国古典诗歌的几个高峰期都是题材多样化的事实,说明“文艺题材的多样化,是文艺繁荣的标志”;接着举孔子、刘勰等人的有关言论,证实题材多样化的必要性;进而以杜甫等作家的创作实际为例,指出“肯定题材的多样性,并不等于主张题材无差别”。同时指出“题材只对主题有一定的制约性,不能完全决定作品的成败”,“题材决定论”也是错误的。

在讲义的编写过程中,如此论证的过程不胜枚举。每次论证,无不需要查阅大量的典籍资料,而成稿之后,又反复增删修改。两度春秋,40万字,1953年,《文艺学概论》终于脱稿,当年即被选为全国交流教材,后又被选为函授教材。

文艺理论家、浙江大学中文系主任陈志明教授在《霍松林的文艺理论研究述评》中以自身体验指出:“《文艺学概论》不仅开了建国以后国人自己著述系统的文学理论教科书的风气之先,而且发行量大,加之其前已作交流讲义与函授教材流传,影响及于全国,大学师生、文艺工作者与文艺爱好者,不少人就曾从中得到教益,受到启发。”

在文学界,人们普遍认为,《文艺学概论》是解放后我国最早出版的一部新型文学理论专著,奠定了我国新时期文艺理论的基础。

在70余年的教学和科学研究生涯中,霍松林游走于诸多文学领域,著书立说,脚步从未停歇。尤其是“文革”平反之后,他重新回到学校,虽已年近六旬,但他的学术生涯仿佛重新绽放出蓬勃的生命力,《唐宋诗文鉴赏举隅》、《文艺散论》、《白居易诗译析》、《西厢述评》……大量唐宋文学和文艺理论研究专著源源不断,都被认为是这些领域的“开山之作”。

霍松林的研究贯通整部文学史,以文艺理论家、古典文学研究家冠名,但在他的内心,“一去二三里,烟村四五家”的韵律让他最难以忘怀,因而,诗歌的创作,贯穿了他的一生。

从1937年抗战爆发作《卢沟桥战歌》,到为久旱而愁作诗《苦旱》,到赴南京求学作词《梦归》,再到改革开放后的《赞神九胜利归来》、《迎香港回归》……仅《霍松林诗词集》一部,就达13卷之多,收录了其1200多首诗词,中华诗词协会顾问张勃兴感慨地说:“松林以诗词记录了自己一生的心路历程。举凡国家兴亡,民族奋战,人民忧患,师友交游,人生际遇,凡可兴、可观、可群、可怨者,无不记之以吟。其题材之丰富,寓意之深邃,行踪之悠远,容量之宏大,艺术之高超都令人感叹。”

霍松林始终没有停下创新的步伐,题材可以新,角度可以新,语言可以新。他还提倡诗词革新,用新声新韵创作了《金婚谢妻》和《八十述怀》27首七律,被诗词界公认是“新声新韵的奠基之作,在中华诗史上有划时代意义”;他书法沉雄遒劲,自成一体,为书林所重……

无论是文艺理论研究,还是诗歌、书法,终其一生,霍松林信守“若无新变,不能代雄”,在求真求是的前提下力求探奥抉微,别开生面,由此驰骋文场,不断辟土开疆。

编辑:曹静

上一篇:大年初五西安北郊一小区年轻女孩跳楼不幸身亡 下一篇:西安人20年前这样过年 你是不是很怀念?