志丹足球给了我们一个例子

中国体育科学学会会员、陕西师范大学体育学院院长史兵博士:

我们的专业球员培养思路和模式一直有争论,是小年龄段成人化训练模式还是借鉴其他社会培养模式?这次志丹足球给我们一种新思路,就是民间草根足球的普及培养模式,和学校提高培养的复合模式。志丹模式现在不但是普及了足球,还在校园教育中完成了足球重点人口的提高,不是分割,而是相互自然发展,相互刺激又不矛盾。如果我们拥有适应社会需要的普及和提高能统一的模式,对我们足球的长期发展还是有很好效果的,志丹足球给了我们一个例子。本报记者孙元华

中国足球从未停止留洋的脚步

正如习近平主席说的,为了改变足球运动的面貌,“中国足球一直在努力”。把青少年送到海外学习就是中国足球努力改变落后面貌的见证。从1993年健力宝少年队赴巴西留学之日起,20多年来,世界上的许多角落都留下了中国足球人向世界先进足球国家学习的烙印。

1993年健力宝赴巴西

1993年,为了冲击2000年奥运会,当时的中国足协精心组建了由22人组成的少年军,在朱广沪、李辉、刘志才3名教练的率领下,到足球王国巴西学艺。1997年,为了备战世界杯预选赛,足协从健力宝队中选拔了李铁、李金羽、隋东亮、张效瑞、李玮峰和郝伟,经过筛选,李铁、李金羽、隋东亮、张效瑞等4人直接上调国家队。在对美国队的友谊赛中,初出茅庐的李铁就打入了一个进球,让人印象尤为深刻。

健力宝模式是中国足协在青训培养上的一次尝试,首次把一支少年队伍送到国外长期训练比赛,这种模式对中国足球产生了重要的影响,不仅培养了多名国脚,也影响了中国足球的职业化。

2012年,在时任足协掌门韦迪的组织下,中国足协再次组织留洋计划,选派41名青少年球员和7名教练赴葡萄牙。与健力宝模式不同的是,这一届留洋生不再是一支队伍留洋,而是分散到葡萄牙8家俱乐部中,与当地小球员一起训练,以让中国球员真正融入到葡萄牙足球的文化中。

俱乐部梯队纷纷留洋

除了足协层面组织少年球员留洋,职业化以来,一些俱乐部也派小球员留洋。上海申花、云南红塔等甲A时期的球会都选派过梯队留洋,其中云南红塔就曾选派一支少年队赴巴西留洋三载。2001年,这支队伍回国后,还代表云南参加了第九届全运会。在当时,全国有10支不同俱乐部的队伍在海外训练,规模达到400人。

越来越多的俱乐部选派青少年留洋,最大的收获不是培养了多少足球精英,而是切身体会到足球发达国家的足球文化,曾率云南红塔少年队赴巴西圣保罗俱乐部留学的孙贤禄教练,谈及留洋体会,曾感慨地说道:“巴西足球真正强大的不是巴西国家队,而是小孩子广泛参与足球运动,收费低廉就保证了可以人人参与足球运动,在这样的环境里,有足球天分和潜质的孩子绝对是遗漏不下的。”

陕北少年只身赴巴西

在中国,还有父亲资助儿子出国学习足球的。2008年4月18日,对于20岁的刘启圣来说是一个特别的日子,这名自费留学巴西的年轻人创造了中国足坛的一段历史,他成为了第一个在巴西注册参加职业足球联赛的中国人,他代表巴西圣保罗州嘎比瓦利足球俱乐部参加当年巴西圣保罗州第二级别的职业足球联赛。刘启圣来自陕北榆林,2002年,只有14岁的他,在父亲每年20万元的资助下,只身一人去巴西学习足球,并登陆巴西职业联赛。后来,刘启圣曾效力陕西浐灞队。据悉,他如今仍在巴西从事与足球有关的工作。

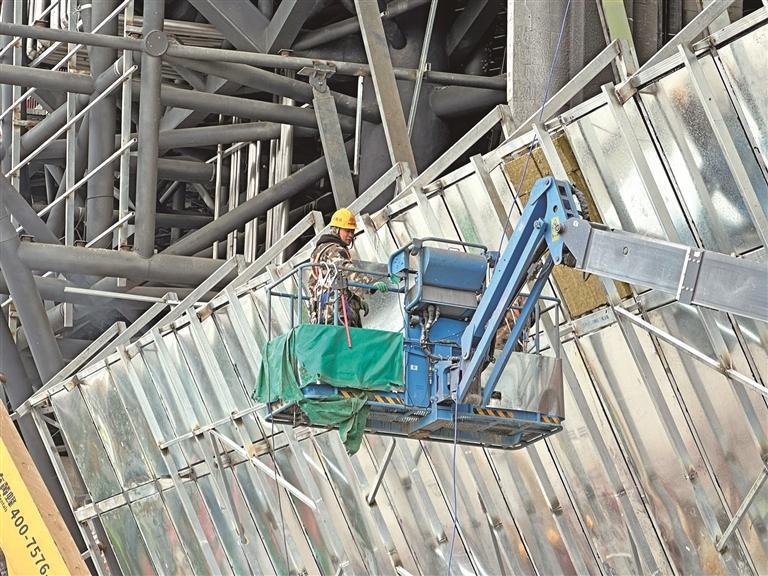

志丹县少年足球队赴德国训练,尽管这支队伍在足球的软硬件上还不够完善,也不知道何时能出成绩,但对于这支队伍而言,这么做的动机更多的是出于对足球的热爱。只要对足球的爱不变,哪怕是延绵100年的足球梦也会坚持下去。

本报记者梁军