“厨城门桥”一号桥出土现状

一号桥出土的康熙钱币拓片

提起“泾渭分明”,现在普遍认为是泾河清澈,渭河浑浊。然而事实是否如此呢?

昨日,省考古研究院公布了西安渭桥遗址的发掘成果,显示在康熙之前,渭河西安段还是清澈的,康熙之后则变得浑浊。然而在历史上,渭河泾河到底孰清孰浊呢?

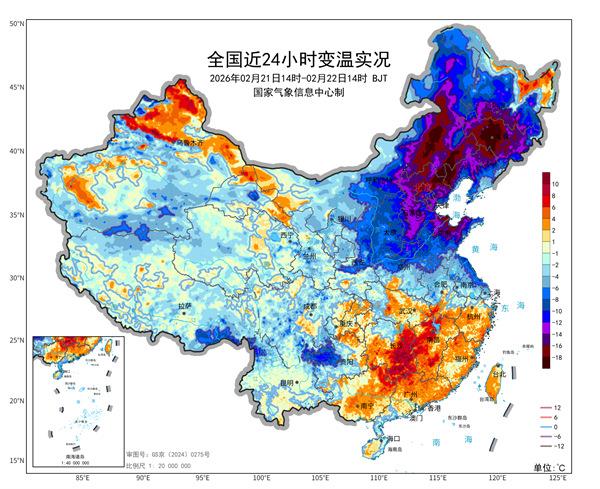

>>两枚清代钱币破解两大历史谜团

2012年,西安北三环外西席村、高庙村北发现5座秦汉古桥。位于西席村北的古桥,因正对汉长安城北墙中间城门厨城门,故称“厨城门桥”,该处共发现4座桥梁,其中位于中间者为厨城门一号桥(今北三环外西席村),一号桥向西约200米为二号桥,向西80米左右为四号桥,一号桥向东约200米为三号桥。另外一座位于高庙村北古桥,正对汉长安城北墙洛城门,称“洛城门桥”。

厨城门一号桥宽度大于15.4米,长至少880米,是迄今发现的世界上最大的木梁柱桥,被疑为历史上著名的中渭桥。

去年,考古专家利用科技手段,基本确定了厨城门一号、三号、四号桥和洛城门桥的时代,其中最早的渭桥为战国时期,最晚的是唐代。

厨城门一号桥由于最为宏大,其发掘也最受关注。去年,考古人员在对一号桥的清理中,发现了“康熙通宝”等清代遗物,发现的两枚清代钱币中一枚是“康熙通宝”铜钱,一枚钱面虽锈蚀不清,但钱背满文尚有残留。

考古人员根据与钱币一起出土的青花瓷片等判断,说明一号桥至少沿用到清代,使用了近2000年。此次在一号桥发掘的两枚清代钱币及清代遗物,破解了两大历史谜团。

>>谜团一:渭河300年左右北移3000米

省考古研究院考古专家王志友介绍,根据发掘显示,一号桥发掘地(今天的北三环外西席村)在康熙年前,仍然在渭河的河床上,当时尚未淤积成滩。

王志友说,发掘地距今天的渭河主河道南岸大堤3000米左右。记者查阅史料发现,康熙在位时间为1662年—1722年,距今有300年左右,也就意味着渭河河道西安段从原来的位置北三环外西席村附近,到今天的渭河主河道,北移3000米,仅用了300年左右。

王志友说,过去,由于受资料的限制,在渭河变迁史的研究中,学者虽一致认定渭河存在向北移动的侧蚀情况,但对渭河何时开始大规模北移、每年移动多少的认识均只能以古今位置差异进行年度平均化分析,判断自秦汉以后渭河平均每年北移约1-2米左右。现随着康熙时期渭河河道位置的大体确定,渭河向北开始快速移动的时间与速率都需要重新研究。300年左右,渭河如何向北移了3000米,到底是人工干预还是自然北移,需要进一步研究。

>>谜团二:渭河在康熙前还是清澈的

在此次发掘中,厨城门一号桥发掘区的埋沙堆积有了重大发现,考古人员发现“康熙通宝”的埋藏层成了分界线,“康熙通宝”埋藏层向上厚约3.5米左右,是呈土黄色的细沙堆积,表明此时的河流是浑浊;而在“康熙通宝”的埋藏层向下,一直到不含任何人工遗物的早期河床,大体厚约2米左右,显示的则是河流较为清冽的粗砂堆积,呈蓝色。

王志友说,由此可见,在“康熙通宝”之前,也即在康熙之前,这里的渭河是清澈的,之后才变得浑浊。这不仅提供了渭河古今清浊变化的新资料,而且对关中地区古代环境变迁的研究也具有非常重要的学术价值。

>>历史渊源

杜甫诗中9处说到“渭河清”

既然康熙前的渭河是清澈的,那么泾渭分明到底指的是孰清孰浊呢?中国秦汉史研究会会长、中国人民大学国学院教授、博导王子今说,究竟是泾清渭浊还是渭清泾浊,历代却有不同的说法。

泾清渭浊

泾清渭浊之说,最早在《诗经》中已经出现:泾以渭浊,湜湜(音shí,形容水清澈的样子)其沚(音zhǐ,指水中的小块陆地)。

东汉学者郑玄为《诗经》作笺注,态度明朗地解说:“泾以有渭,故见渭浊。”由此看来,从《诗经》的作者到东汉大儒郑玄,都以为泾清渭浊。

渭清泾浊

西晋文士潘岳的《西征赋》中说:“(长安)北有清渭浊泾。”认为渭清泾浊。著名诗人杜甫也有“浊泾清渭何当分”、“旅泊穷清渭,长吟望浊泾”等诗词,来说渭河之清,在杜甫的诗作中,说到“清渭”的共有9处,说到“浊泾”的共有4处。唐代的王维、柳宗元、贾岛、李商隐等诗人诗文也都谈到“清渭”字样。白居易在《泛渭赋》中还曾经写道:“泛泛渭水上,有舟沿兮溯兮,当此百里之清流。”可见当时渭河应该是“清流”。

出现异议

在南宋时期出现异议,南宋诗人陆游《剑南诗稿》中,有7处说到渭河水清,比如“辕门俯清渭,彻底绿可染。”而南宋人王迈则有“由浊渭而入清泾”的说法,说渭河已经浑浊,元代诗人侯克中也作诗说渭河水浊。

>>专家观点

泾渭清浊与人为作用有关

泾河渭河到底谁清谁浊,著名历史地理学家史念海教授认为,“泾渭两河的清浊问题并不是一成不变的。”“春秋时期是泾清渭浊,战国后期到西晋初年却成了泾浊渭清,南北朝时期再度成为泾清渭浊,南北朝末年到隋唐时期又复变成泾浊渭清,隋唐以后又成了泾清渭浊。”

史念海认为,泾渭清浊的历史变化,与当地植被的保存与毁坏以及水土流失是否严重有密切的关系。不同历史时期在泾水和渭水上游地方开发程度的不同,导致了这两条河流含沙量的变化。比如秦汉时期,泾水上游地区接受了大批移民,农田面积的增大,森林的砍伐和草场的破坏,使得水土严重流失。泾水上游的马连河,当时称作“泥水”,可见河中有大量的泥沙。南北朝时期,北方游牧族南下,农耕族内迁,大片耕地转变为牧场。据《水经注》记载,“泥水”在当时已经改称“白马水”。可见泾水上游植被有所变化。然而到了唐代以后,相应地区承受了更为沉重的人口压力,森林破坏更为严重,泾水又转而浑浊。渭水流域植被变化对河中泥沙量的影响,也有同样的规律。

王子今说,泾渭清浊的演变,主要的原因是人为的作用。这对今天也有启示意义。王志友推测说,在康熙年间,人口大增,从而加大对土地的使用,导致渭河变浑浊。

本报记者周艳涛