2010年2月22日晚,绥德县刘家湾村村民参加“转九曲”活动华商摄友郑贝贝摄

绥德县市民围着用大块煤炭垒成的火塔转圈,祈求平安华商摄友安静摄

进入腊月,陕北的人们便开始忙碌,一直会忙到正月十五。“二十三送灶,二十四扫尘,二十五做豆腐,二十六杀猪割肉,二十七宰鸡赶集,二十八蒸糕贴花花,二十九上坟敬祖,三十吃个团圆饭守夜。”榆林市民俗博物馆馆长宫桂春说。

>>吃喝讲究

系“红圪穗”、做油馍、吃焖饭

绥德县义合镇党家沟村的杨大爷已经62岁了,他还熟悉一些已渐渐消失的习俗:在腊月初一,人们会将秸秆、红枣以及黑豆用麻绳穿起来,并在麻绳的一头系一根五色布条,称之为“红圪穗”,系在孩子衣服的肩头,一直会系到腊月初八才让孩子将红枣吃掉,为了辟邪祈福,“现在这种习俗人们早已不用了”。

“陕北地处黄土高原腹地,只适合耐寒耐旱的粗杂粮等农作物生长,而陕北的婆姨们能用这些做成油馍、油糕、黄馍馍等特色食品。”杨大爷说。

杨大爷曾听长辈讲,新中国成立前,人们会在初七晚上守在水井边,过了12点就会从水井挑一担水回家,寓意在新的一年将独占鳌头。回家后用这水加上小米、花豆、荞面捏成的形状为雀头鼠尾的面食,熬成粥,陕北人俗称“焖饭”,寓意在新的一年里,麻雀以及老鼠不会再糟蹋庄稼。

大年初一,人们会将除夕夜包好的饺子煮了吃。而在与此不同的是在神木县马镇、沙峁、瓦罗一带,正月初一早上习惯吃“头瑙”——“头瑙是用上好的白面和好后,擀成薄面皮,然后用刀切成边长一寸左右的菱形,把对角捏在一起成元宝状,下锅煮熟后,以木耳、海带、羊肉丁为辅料;以葱、姜、花椒、辣椒、胡椒粉、酱、醋、香油为调味品。”神木县马镇居民张永刚告诉记者。

>>正月初五

送“穷媳妇”,把财神带回家

在提到正月里有什么有趣的习俗时,杨大爷突然笑着说:“陕北人讲究正月初五要送走‘穷媳妇’。”正月初四晚上各家各户都会将窑洞内的脏土再清扫一遍,扫下的垃圾不倒掉,会放在一个角落里。再由妇女用五色布缝制一个象征穷媳妇的布人,供在门角,祭祀一番。正月初五早上,长辈会用簸箕把垃圾、脏土和布人端上,走到大路边烧一张黄表纸,再将垃圾土倒掉,随后放一个鞭炮,捡一根木柴,回家的路上不可以向后看,“捡柴寓意着把财神带回家,不敢回头是担心‘穷媳妇’再跟着回来了”。

>>正月初七

秧歌开始扭得欢

初七一过,在陕北的黄土地上你可以看到处处锣鼓声声、唢呐阵阵,穿着红红绿绿的男男女女欢快地闹起了秧歌。

据榆林市榆阳区马家峁乡常年闹秧歌的曹师傅讲,在农村,秧歌队“沿门子”到每家每户,根据院子的大小,或闹大场子,或踢小场子。“一般都是小场子,分为八人场子、四人场子以及二人场子,等转成一个大圆圈后,伞头会根据家庭情况,即兴演唱各种拜年的贺喜秧歌。随后,主人家会赏赐一些烟酒钱币以及糖果等物品。”曹师傅说。

而晚上秧歌队会到村里面的空旷地带进行表演,先由秧歌走几个大场子,然后伞头会唱几个诙谐、幽默并带有风趣的表演。“很多的曲子都是伞头自己即兴演唱的,用淳朴自然的群众语言,并和旁观的群众采取一呼百应的演唱形式。往往会将观看的乡亲们逗得笑呵呵的。”曹师傅说,秧歌分为“谒庙秧歌”、“沿门子秧歌”、“场地秧歌”,还有“九曲秧歌”,但都以“大秧歌”为主。

>>正月初九

“老鼠娶亲日”不动针线

陕北相传,正月初九是“老鼠娶亲日”。相传这一天猫都上山去给舅舅祝寿。老鼠就乘这个自由之日给儿女们办喜事,因此人们把这一天叫做“鼠喜日”或“老鼠娶亲日”。这天,妇女们忌做针线活,为的是怕扎烂鼠窝,引来鼠祸;有的地方还忌担水,怕担回老鼠来。

“在‘老鼠娶亲日’,村民们都怕惊扰了老鼠的娶亲喜事,所谓‘你扰它一天,它扰你一年’。”曹红霞说。

>>正月十五

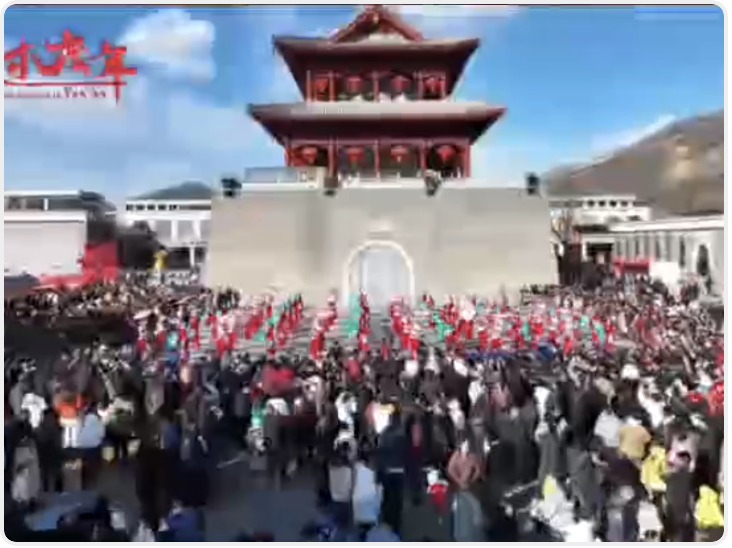

多地“转九曲”,米脂“铁水打花”

在陕北,正月十五许多县城的村镇都在空地上搭好九曲方阵“转九曲”,又叫“转灯”。九曲方阵由367根高粱秆栽成一个方阵图,秆上挂着367盏用面团做成的油灯(现已换成彩灯),方阵没有重复路途,有人把它叫做九曲黄河阵。入夜,人们便敲锣打鼓喜开九曲门,367盏灯同时点亮,秧歌队打头进入九曲连环阵,就可以转九曲了。“转九曲”在当地有一种说法:“转九曲消灾驱病,人活九十九”。

在米脂还有一种独特的民俗活动,人们称之为“铁水打花”,是元宵灯节的一个特色活动。这是一种土制烟花,把铜和铁熔化成铜水及铁水,再倒在放有湿沙的木板上,一齐抛向天空,在向下坠落时,将其打散,形成飞舞的烟花。这种古老的烟火比之现在的一些烟花更有情趣。

陕北春节禁忌

大年三十禁忌:

年夜饭对家人以外的人,一律拒绝。汉语歇后语云:“大年三十吃团圆饭——没外人”。

大年初一禁忌:

不煮新饭,要吃除夕留下的过年饭。寓意去年的东西吃不完,到今年还有剩余。忌吃稀饭。

忌劈木柴。

忌打水。初一是龙王休息之日,所以这日不能打水。

忌泼水。

大年初二禁忌:

女儿回娘家礼物忌讳是单数,要好事成双。

大年初三禁忌:

初一到初三都是岁首,禁忌与初一基本相同,参照初一的忌讳。