丝路,一如丝带般横亘时空,阅尽沧桑,迤逦未断。

长安,这座承载古老文明的都城,在一次次丝绸大交流中,成为世界历史上最璀璨的明珠之一。

今日起,本报推出“新丝路·新梦想”大型系列报道,将用“丝路传奇”、“穿越长安”、 “追逐梦想”三部分,讲述一条路与一座城

的千年情缘,唤起新起点上三秦

儿女的荣光与梦想。

开栏语

两千多年前,在冰冷刺骨的寒风中,孤寂的张骞在踽踽之行中艰难跋涉,那不是偶然的冲动,也不是无谓的冒险,那是一个时代在历经冲突、纷争与乱世后,希冀寻找大同世界的必然,是纷乱心境向往安定祥和而对外寻求治世路径的朝野夙愿。在大漠苦寒所隔绝的屏障被打开缺口后,东方、西方都迎来了文明的进步与融合。丝绸、瓷器、造纸、印刷、制铁、凿井、火药、指南针……它们是商品,它们更是文明的使者,在分享中让不同民族、国度,相互理解、欣赏。长安,这座承载古老文明的都城,也得以从一次又一次礼尚往来的丝绸大交流中,成为世界历史上最璀璨的明珠之一。

时至今日,虽然地理意义上的“丝绸之路”被蓝色通道、银色通道乃至无线网络所代替,但思想意义上的丝路精神却永不过时,那就是开放、平等、包容、尊重、互助……新丝绸之路却照样可以四通八达,延续文明的辉煌、走向文化的巅峰。

今起,《华商报》始推出“新丝路·新梦想”大型系列报道,将用“丝路传奇、穿越长安、追逐梦想”三部分,讲述一条丝路与西安这座古城的千年情缘,唤起新起点上三秦儿女的荣光与梦想,陪读者诸君,共同见识一个全新的、“熟悉而又陌生”的丝路。

报道进行期间,我们还准备了与丝路有关的趣味题,若您有兴趣,不妨细读每篇报道并留样报,以备届时答题之用,参与者有精美礼品奉送。

丝绸之路,一如丝带般横亘时空,阅尽沧桑,迤逦未断。今日,多方推动下,它再度成为“显学”,举世知闻。

它串起了沿线无数名山胜水、戈壁烽燧、荒城绿洲,而多少风流人物、云烟往事,亦俱在其中。颇可一提者,当1877年德国人李希霍芬①为其命名后,此条丝路,愈为世人所知。当然,这位一生壮游的地理学家,其实只是有幸命名了一个久已存在了的事实而已。万物皆有其前世今生,丝路亦如是。

一条路承接千年通万里

当年,张骞“凿空西域”而使丝路初具雏形,继而汉武“拓边”,复有班超出使,动作不断。两千余年来,迢迢丝路,既有商贸互利,亦见刀兵四起,高鼻深目者骑马乘驼,水果香料诸“番产”迤逦而至,佳茗细瓷美绸亦源源而去。时下,丝路沿线数国联合申遗之声,往复回荡于千年古道,国内“最高层”亦为“新丝路”而渐渐布局“一盘很大的棋”。丝路之春天来矣!

一条路而使世人如此珍视,寻觅、探访,从未止息,举目四顾,世罕其匹。当此大数据时代,一旦输入“丝路”,必有海量信息汹涌而至供查询,昔日层层神秘面纱,已被渐次撩起,几至无所遁形。那么,关于丝路,还有多少东西可以论说、可以想象?然,仅观纸面材料,或浏览电脑文图,而去悬想丝路种种,毕竟不足,或曰极不过瘾。

有缘的是,2010年夏,记者曾随助力丝路申遗之媒体团队,全程自驾,于长安西行,风尘近两月,驱驰三万里,终抵罗马。沿途之所闻见,足使人胸襟一阔,眼界大开。此次“行万里路”,除了“书面”之见,多少有了些亲历之感,正因此,今日笔涉“丝路”,所写所慨,或与以前“纸上谈路”时稍有不同。

一条路中西民族大交融

说丝路,需“点”“面”结合。先说“点”,丝路之“点”甚多,且说“起点”。长安城为丝路起点,古来鲜有异议。此四方之城,“长安回望绣成堆”②,端坐于沃野秦川之间,两千年间迭有兴废,多少惊天动地的活剧于此上演,又渐次落幕。若“万国来朝”并非前人乱夸海口,则那络绎不绝的诸国使臣,很多便是沿丝路而入长安,诸多文物、典籍或诗文之中,历历可见。遥想当年,多少“胡姬”,展迎风摆柳之身段,袅娜于长安街市,为此城大增香艳。多少碧睛卷发者,执笏立于朝中,不以其“非我族类”而见弃,亦足证此城之开放襟怀。

离长安而西行,诸“点”毕集。有战事频仍之“点”,有歇足息肩之“点”,有五方杂处之“点”,有似曾相识之“点”。遥想当年,西北望去,是何其旷远辽阔,昔日边关所在,多少次旌旗猎猎、狼烟铁火。所幸,俱往矣!境外之“点”,如中亚之阿拉木图、撒马尔罕、布哈拉诸城。曾几何时,成吉思汗等人物狂风巨澜般席卷欧亚,如雨似瀑般的马蹄声响彻大地,“一时多少豪杰”。今日行走中亚,仍能听到有关这位草原强人的传闻,体味到不同地区人们对他的复杂情感。

丝路有个欧亚交汇之“点”——伊斯坦布尔,一城居两大洲,史上争地夺城者,于此割据来去。徜徉此城,深感文化交流、交融之必要、之有益。“点”之外,尚有“面”,一大块一大块的高山、荒漠、绿洲、草原,于此丝路上,成为一处处战胜时空的存在,如胡杨般不枯、不倒、不朽,这些丝路上的恒久风景,观之令人感怀无限。

一条路兴衰更迭永相连

抚今追昔,我们何幸,拥有这条丝路。

它何其壮美,西北望,往往可见:苍山似海,残阳如血,大漠孤烟,长河落日。那些雄关险隘,虽多已废圮,然身至其境,犹能感受到当年那种夺人的气势,交河故城、锁阳城、破城子,历尽沧桑,屹立至今。这一处处遗存,业已与丝路周遭环境融为一体,壮美之气,沧桑之感,一望可知。

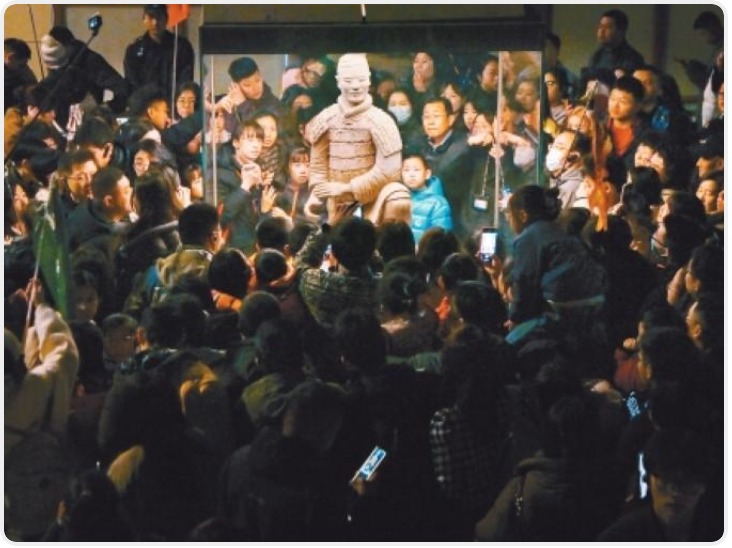

它又何其瑰丽,沿途多少长廊、洞窟甚或陵寝墓冢,那些雕塑、壁画,是人类不可多得、失之不再的奇珍,令观者一次次欢喜赞叹,无法安住。沿途博物馆所陈列者,有发愿宏深、精雕细刻之造像,亦有薄若蝉翼、灿若云霞之丝绸,丝路昔日盛况,当年人物风神,恍若重现。

它其实也创巨痛深,被阻隔,沿途各种珍宝,被切割,被劫掠,被抛洒,甚或贱卖。在此之中,尤以敦煌为最,莫高窟藏经洞多少奇珍异宝、不世珍藏,被掠至海外,万里散去,再难归来。

它有待重生,当人类已惯于乘风破浪或翱翔九天时,一条横陈天际的不无坎坷与荒凉僻远的陆上通道,魅力还有几多?尚有几多潜力可挖?

其实,对于丝路,自其开辟以来,历代皆有开发、开掘之举,虽曾因战事、天灾等而不无废止、路断人稀,但往往又会重新开通,然后,你来我往,人马络绎,盛况可想。

今之决策层,重“拾”丝路,欲深掘丝路内涵,重拓丝路风光,确可大书特书。以今日之国、今日之民、今日之力、今日之势,论以综合实力重振丝路,各界当有理由、有信心给予更多、更高之期待。

一条路几多文化几多诗

丝路,首先是商路。若无丝路,多少鲜美可口之美食,要驾临此“老大帝国”,实非易事,而我邦之印刷术、造纸术、指南针、火药诸物及丝绸、瓷器等也不会谈笑间为彼所得。丝路,亦是文路。昔贤留下几多诗文、几许图画、多少雕塑,亦以歌声与舞姿,为丝路留影存照、“验明正身”。其他且不论,仅日本最牛之NHK电视台,就反复拍过几次丝路纪录片,而每次,竟也总能掘出无边新意,令观者心醉神驰。

丝路,亦是“史路”。自古至今,这条路就与边关、边塞有关,与征人、迁客、游子、远行者有关,与交战、交流有关。有万国衣冠通过此路而车驾来朝的盛况或传说,也有边声四起,城头铁鼓声犹震。丝路,也是“诗路”。记者每过一地,会暗自在心中将其还原为当年“芳名”:凉州、甘州、肃州、瓜州……“凉州女儿满高楼,梳头已学京都样”③等诗句也浮上心头。行经碎叶城遗址,相传此为一代诗仙李白诞生地,遥想太白当年,斗酒挥剑,豪放纵逸,睹物思人,令人不知今夕何夕。

丝路,还是“心路”。一路上,大小宫观寺院教堂礼拜堂,也安放着不同信众群体的心,各有其定力及魅力在,人们揖拜如仪,各安其分。世间最为莫测难解者,唯有“心路”,时至今日,尚有余波。

一条路枯荣阅尽待重生

这条丝路,是商路、文路、史路,还是诗路、心路,它又将成为“新路”——新丝路。如此提法,语出“最高层”,自有其深思熟虑,着一“新”字,令人深思。

只是,如何才能“新”?

举首四顾,社会发展确乎是在“新”——日新月异、一日千里,而关于丝路,今后,能否以新思路、新观念、新政策、新格局甚至新能源,注入之、提升之?或应有相关配套及“落地”,渐次展开,而沿线政府、民众要如何共同动作,才会使千年古道渐具新貌。此题甚大,众人思之。

毫无疑问的是,古道其实已正在新生。近年来,有国际之申遗等动作,有高层之关注,有众人之参与,有学者之发声,丝路渐成“显学”,且,文近结尾时,传来消息,文化部拟建“丝绸之路文化产业带”,并有“文化先行”之想,可谓宏伟,愿能得以真正实施,则对丝路之重兴,应当大有所益。丝路,荣枯阅尽,意定神闲,气象万千。

而“新丝路”,蓬勃待发,就在当下,就在你我来来往往的这个烟火人间。

本报记者王锋

丝路小百科

1. 李希霍芬 德国地理学家,地质学家。1868年9月至1872年5月到中国进行考察,后著五卷附图的《中国——亲身旅行的成果和以之为根据的研究》。

2.长安回望绣成堆 语出唐代杜牧诗作《过华清宫绝句》。

3. 凉州女儿满高楼,梳头已学京都样 语出宋代陆游诗作《五月十一日夜且半梦从大驾亲征尽复汉唐故地》。