在人类发展和繁衍的历程中,曾冒出过许许多多追求“长生不老”的人,光高高在上的皇帝,就扳着指头也数不过来。不过,无数史实已经告诉我们,再怎么费尽心力,作为肉体的生命都不可能不死不休;真正可以“永垂不朽”的,只能是精神和文化领域里那些久经锤炼的硕果,以及那些排除万难探寻硕果的精神,而这样的精神也贯穿于千年丝路上

驼铃声声驱不散“神秘幽灵”

千百年后的今天,当我们重新谈论起丝绸之路时,眼前首先浮现的,多半是长长的驼队,在驼铃声声中,悠然地行走在大漠里。

也许你会感叹,好美的画面呀!

可行走在画卷里的人,一定不会这样想。

我们可以从一个小细节说起。

叮叮当, 骆驼脖子上系的铃铛声音多悦耳呀。可为什么需要这些驼铃?是当成音乐打发沿途寂寞,还是怕骆驼跑丢?可能都不是。驼铃的作用,极可能是穿行丝路的人怕把自己丢了。漫天黄沙的大漠,放眼望去,没有柳岸,没有花明,没有又一村,有的只是黄沙,黄沙,漫天的黄沙。在这样雷同的环境里长时间浸染,很容易陷入可怕的幻听。

意大利著名旅行大师马可·波罗,在文章中描述过骚扰商旅者的“神秘幽灵”:要是独自行走或与伙伴失去了联系,耳边就会听到神秘幽灵跟他谈话,像是器械的声音,像是特别的鼓声,像是武器的碰撞声,又像是同伴在耳边叨叨絮语,或者在远处召唤……跟着这种声音,会更加找不到原来的路,彻底走失掉,“很多旅行者就这样迷路而死”。

旅行者对这种幻听太恐惧了,尤其是当时的人,大多认为这是精灵作祟。他们相信,这是妖魔鬼怪诱引他们遭受折磨,干渴而死。所以除了结伴、不脱队,还要在骆驼的脖子上系驼铃,这样就可以让驼铃声,驱散萦绕在耳边的“幽灵”。

没有悟空玄奘诵经“驱魔”

被幻觉搞得晕头转向、苦不堪言的,还有一个著名的和尚——“唐僧”玄奘。

玄奘同学年轻有为,二十几岁就怀揣“到西方拜佛求经”的决心。尽管当朝建政不久,时任皇帝唐太宗还没怎么理顺外交关系,并颁旨禁止国人随便“出国旅游”,但玄奘同学的胆子还是比较大的,毅然悄悄上路了——没有人挑着担,没有人牵着马,没有一只神通广大的猴子拎根棍子做保镖,也没有因“唐僧肉”被沿途精怪屡屡“劫持”,更没有娇滴滴的女儿国国王等着嫁他……几乎所有那些《西游记》中我们熟知的桥段都没有。

面对官员执行皇帝禁令的围堵,玄奘白天藏起来,晚上才活动。“玄奘一个人孤零零地走过荒凉的沙漠,找路的唯一方法就是成堆的骨头和马粪”,他也受到了幻觉的折磨。

玄奘在笔记中写道:“当飓风升起的时候,有时可以听到悲伤和引人哀怜的呼号声。这种沙漠的景象和声音,使人感到心慌意乱,难以自持。因此死于征途者,不胜枚举。但这全是那些精灵和魔鬼干下的事情。”不知是不是越怕什么就会越想什么,玄奘幻觉中还看到了“庞大的军队,士兵们穿着毛皮和毡衣,看到了闪光的长矛,空中有叫喊声……”没骑骆驼的唐僧,也没有驼铃声驱赶“幽灵”,他只好发挥自己的长处,吟诵《观音经》,祈求菩萨保佑,“赶走了各种各样的幽灵鬼魂、妖魔鬼怪”。

这些事实说明,“悟空,快来救我”是靠不住的。靠得住的,是“内心的救赎”。

西去求经当年“非常时髦”

据说“唐僧”文笔不错,爱写个日记啥的,能把被监禁、脱水致死和各种险恶经历都写到《大唐西域记》里头,到16世纪,另一个大作家吴承恩看上了这些,并据此写成了《西游记》,妖魔鬼怪、玉帝王母的一整,知名度大增,地球人都知道了,哪怕亚瑟·韦利①较早翻译给西方人的时候,起了个跑偏的标题叫《猴》。

时光到了20世纪末,一到寒暑假,跃动于电视荧屏上的,常常有一个带着一只猴子、一头猪、一个丑八怪的美貌和尚,与一群美女、野兽周旋的故事。知名度搞到这个份上,难免会让大家觉得,玄奘是去西

天取经的第一人,也是唯一人。

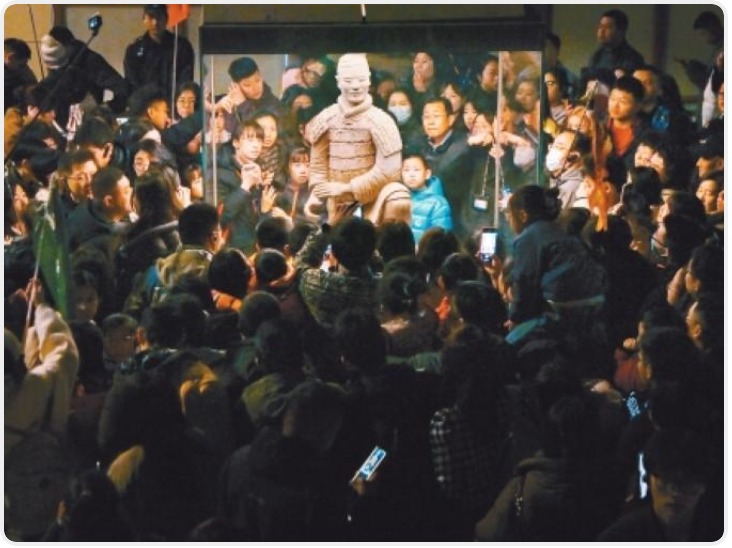

但实际上,在三国战乱之后的时代里,来一场说走就走的旅行,“去佛教的发源地,解明佛法的奥秘”,是个“非常时髦”的事儿,践行者更是辈出。光唐代高德义净所作的《大唐西域求法高僧传》两卷本里,就收录了五十六位西去取经的求法僧传记,而这五十六人,还只是求法僧里的“一部分”。

要说艰苦求法,比玄奘更令人惊叹的是另一个东晋僧人:法显②。法显和尚的艰苦,不仅仅是沙漠徒行、魔怪神力“幻听”的滋扰,他还要承受实实在在的“老迈身躯”之困。

玄奘之前老法显很出名

法显和尚是399年从长安出发的,比玄奘早了整整230年。玄奘同学出发时还不到30岁,处于人生最勃兴的年龄,浑身上下有使不完的劲儿,即便折腾了16年,回来时也才40多岁,还是人生好年华。而法显和尚出发时,已经64岁高龄,比“花甲”都多四年,13年之后渡尽劫波从天竺回国时,已经77岁。考虑到古代的医疗保健水平和平均寿命,他当时绝对算是高寿之人,这一切是否得佛法庇佑,已是另一个范畴的问题。

那年月正是五胡十六国走马灯抢山头的乱世,到处兵荒马乱。我们无法想象,这个没什么神异功能的普通老人,在那样的年代是怎么穿越漫漫沙漠、翻越酷寒雪山、越过葱岭(帕米尔高原)的;更无法想象,进入北印度之后,时年67岁的老人,怎么靠着在岩石上凿洞,插上横木当脚手架(傍梯),越过悬崖峭壁的。

对此,法显和尚很淡定地写道,“行路中无居民,涉行(穿沙漠)艰难,所经之苦人理莫比”。“人理莫比”四个字,到底承载了怎样的滋味,或许只有跟他出发的另十个人能理解,他们中有人中途返回、有人滞留某地、有人客死他乡,“不忘初心,方得始终”的,只有法显一人。

一千六百多年后,重新触摸这颗无畏的灵魂,日本的华裔作家陈舜臣说:“这果敢的行为绝不是懦弱之徒能够做到的,法显的事迹,尤其能激励那些已届老年或将届老年的人”,深以为然,好一本老年励志教材!

漫漫丝路埋葬累累白骨

冰川与深谷、幻听的魔鬼、真实的强盗、狂风卷沙的侵袭、脱水与迷路的恐惧……除了骗子斯坦因爵士③,还没有一个旅行者会把这条路说成是“一条连太太小姐们都能旅行的坦途”。光以未经驯化时的塔克拉玛干为例,这个在突厥文里意为“只有进去、没有出来”的地方,被描绘成“一个死亡的地带”,欧洲探险家、曾在中亚细亚和中国探险30年的斯文·海定说,它是“世界上最坏和最危险的沙漠”。

除此之外,冬季最低可达-40℃、夏季最高可达40℃,无法想象,那些抱定穿越理想的

人,当年是如何度过那些极冷或极热的日子。更何况一路风尘,饮用的还经常是或苦或咸的“盐碱水”。

死亡的威胁时时刻刻萦绕着行走在这条路上的人们,我们已经无法计数,漫漫丝路,一共埋葬了多少前赴后继的生灵。一个旅行者在1950年的笔记中写道:“在我们到达平原之前,没有一处看不到死者的白骨。每当我们不能肯定路线的时候,这些连绵不断的骨骼和遗骸,便成了我们可怕的引路者”——生命最终的贡献,是给后来人指出一条清晰的前进之路。

无惧生死只因向往未知

今天,凭着公路的触角、铁轨的足迹、飞机的翅膀,“天堑变通途”,那些“要命”的东西已然不再那么可怕,但我们追忆往昔,仍然想探寻,辉煌成就背后一个个鲜活的生命,到底被什么魔力吸引,而愿意忍受非人的苦难,冒着随时可能葬身在神秘土壤下的危险,一次次踏上这条“危险”的路?

如果说这条路上,只有商人基于利益考量的逐利,只有“赚钱才是硬道理”的最高原则,我是无论如何也不愿意相信的。我更愿意相信,丝绸之路穿越历史的强大魅力,贸易、共赢只是表形的,在无惧生死的冥冥最深处,吸引人们前赴后继的,是深深植根于这条无数人用生命浇筑出的七彩锦带上的精神主导。那就是人类对于未知世界永不满足的向往,是与生俱来的延伸自我的交往渴望,是一种放飞想象的力量——正如英国诗人詹姆斯·埃尔罗伊·弗莱克④诗歌里写的:

我们旅行并不仅仅为了经商,热风吹拂着我们烦躁的心,为了探索未知的渴望,我们踏上了通向撒马尔罕的金色旅程。

本报记者毕诗成

丝路小百科

1.亚瑟·韦利

1889年生,英国汉学家、文学翻译家,除翻译《西游记》外,译作还有《中国古诗选译续集》、《诗人李白》、《诗经》、《论语》等。

2.法显

后赵平阳郡武阳(今山西襄垣)人,中国佛教史上的一位名僧,杰出的旅行家和翻译家。经西域至天竺,历时14年游历20多个国家,收集了大批梵文经典。

3.斯坦因爵士

全名马尔克·奥莱尔·斯坦因,爵士是其所获爵位。其人在西方学界的地位极高,集学者、探险家、考古学家和地理学家于一身。但他两次掠走中国莫高窟中经卷、文物一万多件,因此也长期被称为“强盗”。4.詹姆斯·埃尔罗伊·弗莱克

诗人、小说家和剧作家,1884年出生于伦敦。主要作品有诗歌《通往撒马尔罕的黄金之路》、《火之桥》,戏剧《哈桑》等。30岁时因肺结核去世,被形容为“继诗人济慈之后英国文学界遭受的最大损失”。

朱士行第一位西行求法僧人

朱士行(公元 203年-282年),三国时高僧,法号八戒(不是《西游记》里那位二师兄),祖居颍川(今禹州市),我国历史上汉家沙门第一人。

朱士行也是第一个去西域求法的僧人。他出家受戒后,在洛阳钻研、讲解《小品般若》。因当初翻译的人把领会不透的内容删略了很多,他讲解起来词意不明,又不连贯,就决心远行去寻找原本。

公元260年,他从雍州(今长安县西北)出发,越过流沙到于阗国(今新疆和田一带),得到《大品经》梵本。他就在那里抄写了90章,60多万字。公元282年,朱士行派弟子把抄写的经本送回洛阳,自己仍留于阗,至79岁去世。