红军将领杀女学生案被拍成电影 系77年前黄克功案

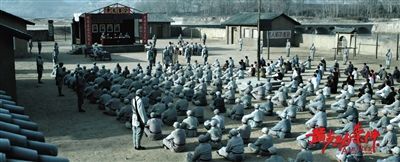

图为电影《黄克功案件》剧照。昨日,首个国家宪法日献礼电影《黄克功案件》在全国公映,77年前的“黄克功案”成为该影片的主要内容。

立有赫赫战功的红军干部杀了人,该怎么审判?被称为“首个国家宪法日献礼片”的电影《黄克功案件》,昨日起在全国公映。

“有人说这部电影是为宪法日量身定做的,这是误解,其实是巧合。”该片制片人王浙滨告诉新京报记者。事实上,这部电影的剧本创作耗时近9年,由于题材敏感,迟迟未投入拍摄。

十八大以来,中央高压反腐,从严治党、治军。该片编剧王兴东觉得,“拍这部片子的大环境有了”,但此后的摄制过程,一波三折。直到今年,中央提出全面推进依法治国,成为十八届四中全会的主题。《黄克功案件》更具现实意义,随后拍摄完毕,并在首个国家宪法日公映。

“共产党绝不包庇自己犯罪的干部,不搞官贵民贱,坚持法律面前人人平等,是这部电影想表达的理念,这正符合现行宪法的基本精神。”王兴东认为,《黄克功案件》由一部敏感题材电影到“宪法日献礼片”,它的境遇折射出法治、宪法在政治生活中的变化。

2005年后

因题材敏感拍摄被搁置

今年12月1日下午,《黄克功案件》在京首映,胡耀邦之子胡德平、罗瑞卿之子罗箭、罗荣桓之子罗东进、张爱萍之子张翔等近百位革命后代出席观影。

影片放映结束后,胡德平、罗箭等人回忆,小时候曾听父辈讲起过这个案子,当年在延安影响很大。

“黄克功案”是一段真实的故事,源自77年前陕甘宁边区高等法院刑字第二号案件。影片英文名翻译过来更直接——“一桩延河边发生的谋杀案”。

1937年10月全面抗战之际,抗日军政大学红军将领黄克功因逼婚未遂,将女学生刘茜杀害。如何处置这位战功卓著的红军将领黄克功,是赦还是杀,成为整个故事的焦点。

“过去有些人把‘黄克功案’看成一桩桃色事件,不便于宣传和表现。”王兴东2002年在延安参观抗大时,了解到“黄克功案”始末,当时特定历史条件下,军队干部犯罪交给边区法院公开审理判决,这对后来的民主法制建设产生了积极影响。

抗战开始,一将难求。黄克功写信给毛泽东请求赦免,毛泽东没有使用特赦权。王兴东认为,共产党有铁的法律,坚持民主法制,不搞官贵民贱,法律面前官民平等,赢得天下是有道理的。

王兴东是中国电影家协会副主席、国家一级编剧,创作过《辛亥革命》、《孔繁森》、《离开雷锋的日子》、《建国大业》等主旋律影片。他觉得自己发现了一个兼具戏剧冲突和现实意义的好题材,于是2005年写出了《黄克功案件》的剧本。

王兴东先发给了时任中央文献研究室常务副主任杨胜群把关。2005年12月,杨胜群在审阅意见中说,“这件事尽管已成历史,但今天仍发人深省,对于启发人民认识从严治党、从严治军的重要性具有很强的现实意义,如明后年推出非常好”。

由于剧本中出现了毛泽东、胡耀邦等领导人的形象,属于“重大革命历史题材影片”,剧本必须由省级单位提交给当时的国家广电总局“重大革命和历史题材影视创作领导小组”审看后,才决定是否开拍。

“我拿着剧本找了好几个省市的主管部门,他们都不敢冒头,说故事很好,但涉及到反特权,又涉及军队,尺度不好把握。”由于题材敏感,王兴东一直没找到合适的合作方。

“没有雷声不会有闪电大雨,一切要看气候,对于这样的题材,决定剧本命运的是大环境。”王兴东说。

编辑:雷晓娟