“热烈祝贺我老家安徽芜湖的隔壁的隔壁的隔壁的隔壁蚌埠一中的女婿获得诺贝尔奖”。今晨,“评论员杨禹”在微博上发布的一张关于蚌埠一中祝贺本校“女婿”获诺贝尔奖的图片引发关注。该标语引来无数网民吐槽,成为今日最热的舆情事件之一。

人民网安徽频道舆情监测研究中心发现,借名人效应进行宣传屡见不鲜,关于某名人是“某校女婿”这种说法也早都有之,为何单独这次“蚌埠女婿获诺贝尔奖”会引起这么多网友的热议?

一句“女婿获诺奖”引爆舆情

美国科学家埃里克·白兹格10月8日获得诺贝尔化学奖,其妻子吉娜毕业于安徽蚌埠一中。今晨,评论员杨禹在微博上发布的一张关于蚌埠一中祝贺本校“女婿”获诺贝尔奖的图片引发关注。配图显示,一个LED屏上写着“热烈祝贺我校女婿埃里克·白兹格荣获2014年诺贝尔化学奖”。该标语引来无数网民吐槽,认为蚌埠一中在给自己“贴金”。

新京报、人民网安徽频道、澎湃新闻等媒体纷纷跟进报道。

蚌埠一中负责人直言“没想到引起这么大的反响”。该负责人在接受人民网安徽频道采访时称,“学校本意是想以诺贝尔奖为宣传契机,鼓励学生向吉娜学习,并不是为了和埃里克·白兹格硬拉上关系,给自己脸上贴金。”

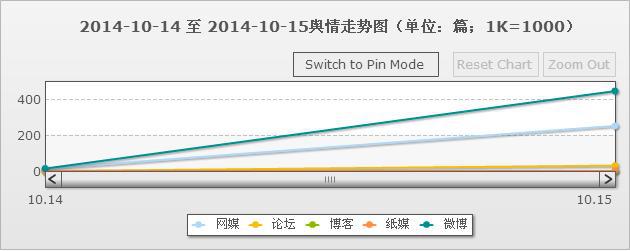

截至目前,舆情热度还在不断上升。

蚌埠一中贺女婿获诺奖 国人诺奖情结何日圆满

评论员杨禹发布消息时,一句“热烈祝贺我老家安徽芜湖的隔壁的隔壁的隔壁的隔壁蚌埠一中的女婿获得诺贝尔奖”,嘲讽意味十足。

网友评论中,也多是嘲讽口气。如有网友称:由此推论,蚌埠广场上树立起一个更大的招牌“热烈祝贺蚌埠人民的女婿获得诺贝尔奖”。合肥站前广场树立起一个更更大的招牌“热烈祝贺安徽人民的女婿获得诺贝尔奖”。

不过,也有网友认为,学校不过是借机宣传优秀学生吉娜而已,不值得大惊小怪。 还有网友提醒大家,蚌埠当地媒体的报道中使用了“蚌埠女婿”一词,称埃里克·白兹格为女婿,并非学校首创,只是从媒体的叫法顺延而来。

主流媒体:拉关系贴金不可取

目前,已有一些媒体通过网络发表快评。

华龙网评论:死乞白赖地拉名人来给自己长脸的事,其实还真不少。所透露出的,无非是骨子里那一股坐等靠的懒惰思想和爱慕虚荣,总以为只要千方百计地与名人沾点亲带点故,就可以抬高自己的身价。

@新京报评论发表评论:女生们纷纷自(讽)责(刺):没嫁个好男人为母校争光。这是赤裸裸地教育“学得好不如嫁得好”吗?若如此,建议下次挂:我们培养不出诺奖获得者,但我们能培养诺奖获得者的老婆!

从目前媒体舆论倾向来看,此次宣传不仅没起到学校想要的正面宣传,反倒起了反作用。

舆情分析:尽显国人曲折微妙的心理

人民网安徽频道舆情监测研究中心认为,此事从一个侧面,反应了当下国人对于科技类诺贝尔奖的强烈渴望。

国人有着强烈的诺贝尔奖情结,从莫言获得诺贝尔文学奖后受热捧可见一斑,但现在,国人还从未获得过科技类诺贝尔奖。

中国本土为何至今没有人获科技类诺贝尔奖?中国本土的科学家何时才能获诺贝尔奖?这两个事关民族自尊与国家核心竞争力的问题,近年来频频见诸媒体。

毋庸讳言,我们和世界科技强国相比,无论是整体的国民素养,还是科研环境和创新体制,都还存在很大的不足。但随着国家不断发展,科学科技类“诺奖梦”终有成真的一天,可在追梦过程中,折射出的对国际奖项的盲目崇拜,才最能道尽国人曲折微妙的心理。

本网舆情监测研究中心认为,国人有着强烈的诺贝尔奖情结并非坏事,倘若我们能够从诺奖情节中深入进去,反思和改正科研和学术体制的缺陷,才是国之大幸。

编辑:新闻实习生