自开辟以来,丝绸之路就是文化碰撞的重要“战场”。从国内讲,它是北部草原文明与内地中原农耕文明的交接地,几千年来,两种文明在这里进行过无数次的交锋、冲突;在国际上,它又是中华文明与世界文明碰撞的舞台。若是在别处,这一切可能难以融合,但在极具包容性与开放性的丝路上,这样的冲突和碰撞却能产生绚烂的火花,而其中最具代表性的首推莫高窟

A 神奇植物锁阳代表的生命力

在来之前,敦煌只是我童年看过的一部电影,大漠风沙、戈壁荒原、石窟塑像,只是电影中的画面,如此而已。但来到敦煌之后,我才认识到固有印象的不可靠。

民以食为天,先说美食吧。晚上我们享用的是大漠风情宴:明珠阳观鱼、烽火羊排、鸣山蜜汁大枣、月泉锁阳羹、大漠风沙鸡……一道道菜极具地域特色的名字告诉远来的人,这是戈壁与沙漠中的敦煌,这些菜中,有一种很有故事的食材——锁阳。当地人介绍,这种生长在沙漠戈壁的植物,又称不老药,据说阳气极盛,在冬天的雪地里,它所生长之处不积雪、地不冻。《本草纲目》记:锁阳性温,补肾、益精心,强阴兴阳,润燥养精,治痿弱。

传说,唐代名将薛仁贵奉命西征,打到如今的甘肃瓜州的锁阳城(原名苦峪城)时,中了埋伏,被哈密国元帅苏宝同重重围困在城中,粮草断绝,薛仁贵大军只好挖草根树皮充饥,以待援兵。这期间,薛仁贵便命令将士挖锁阳来充饥,还别说,靠着吃这种神奇的植物,将士们真的坚持到了救兵到来,而锁阳城之名也由此而来。不知道是当地气候干燥所致,还是锁阳真的药效神奇,喝过锁阳羹当晚,我们同行的人中,就有两位男士流鼻血。

文字记录的锁阳功效和两位男士流鼻血的遭遇或许只是巧合,但在缺水的沙漠也能生长的这种植物所代表的顽强生命力,是前赴后继穿行于茫茫戈壁的每个人都具有的。

B 莫高窟里感受开放与包容

莫高窟离市区不远,戈壁中一条孤单狭长的柏油路,是目前通往石窟群的唯一通道。

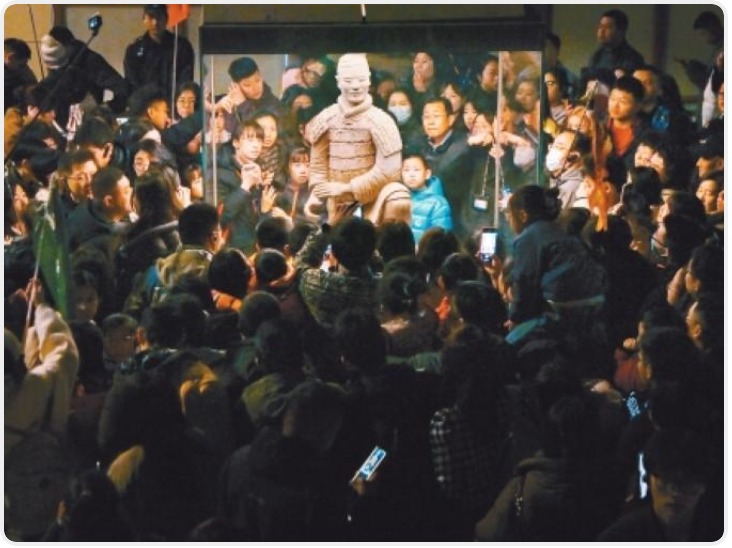

莫高窟的游览程序比我此前所到过的很多遗址保护区都严格。进入洞窟时,背包及相机是不能带进去的,就是用手机不开闪光灯拍照,也会被导游严肃制止。四面八方来的朝圣者,只能以二十名左右一组,分批进去参观,而且每次进去都只能参观这里数百个洞窟中的十个左右,具体哪几个,由带领参观的讲解员决定。为了更好地保护窟内的文物,这里的洞窟,每个都常年加锁,只有参观之时,讲解员才会打开洞窟,但出来后又会立即锁上,哪怕后面一批参观者马上就要进来也照锁不误。

可能看似不近人情,但对这一切我却是由衷地敬佩。历时千余年才成此规模的莫高窟,不仅是中华灿烂文化的历史标杆,更是全人类宝贵的文化遗产。在沙漠戈壁中搞保护,需要付出巨大的勇气和不尽的汗水,并要能耐住寂寞和孤独的挑战,这也许是丝路上坚韧不懈的追求精神,在当今的另一种写照。

在莫高窟中,佛教始终是主题,而这与千余年前佛教文化通过古丝绸之路传入古老中国不无关系。如今莫高窟中体现的佛教艺术,不仅有中国本土的,还有罗马、希腊和印度等国的。基于这一点,可以说,世界上重要文明的花朵,都可以从这里找到种子,甚至有些湮灭了的文明,也可以在这里找到痕迹。这样稀世罕有的“成就”,得益于促成文化大交融的丝绸之路,更得益于开放性和包容性兼具的莫高窟本身。所幸,开放性和包容性所能带来的价值,当今的人已经有了深刻的认识。

C 经卷流失海外不幸中有幸运

造访莫高窟,不得不说的一个人是曾经坚韧守护莫高窟7年、后又被英国人斯坦因所惑,将珍贵经卷私自售卖的清朝道士王圆箓。余秋雨在《道士塔》中曾严厉批判王圆箓“历史已有记载,他是敦煌石窟的罪人。”但我阅读大量有关莫高窟的文献后发现,王圆箓实在只是一个被历史和情势置于尴尬处境的小人物。他可能愚昧自私,损坏了一部分敦煌壁画,使大量珍贵文物被盗卖,但同时,他也用信徒才有的虔诚和信念,靠化缘等方式,以一己之力守护莫高窟多年。他最后卖经卷,很大一个层面上,是无法说动官方保护莫高窟之后,自己筹集经费的权宜之举;还有就是斯坦因本身对莫高窟内那些文物正确的认识和珍视。

即便是因买走那些珍贵文物,而被贴上强盗标签的斯坦因本身,他对敦煌莫高窟文化的贡献,也应该受到公允的评判。大量珍贵文物的流失,是一个民族永远也无法忘却的伤痛,但那些珍贵文物也因为被买走,而在此后的百年间躲过重重灾难,被完整地保存在了欧洲的博物馆中,现在的人才能有幸得见。

这不是为一个“强盗”的开脱之言。看看近代史中关于敦煌文物被清政府官员、而后的军阀等势力掠夺糟践的残酷记录,谁又能保证,如果当时王圆箓没把那些经卷卖给斯坦因,它们能保存得如今天这样完整。

莫高窟的博大胸怀与文化包容性已经注定,其中的文化瑰宝是全人类的宝贵遗产。从这一点上,将莫高窟藏经洞的历史旧案归罪于一个小小的道士,无论如何都是不客观的。以敦煌的历史为镜,我们更应该思考的,是关于文化的繁荣与衰落、保护与传承之间的因果。

D 东汉班超攻克哈密建奇功

结束了敦煌之旅,我们开始赶赴新疆,去寻找那里的丝路遗迹,此去的第一站是哈密。哈密曾是古丝绸之路上的重镇,是古丝绸之路上一颗璀璨的明珠,素有“西域襟喉”、“中华拱卫”、“新疆门户”之称。

据史料记载,在古丝绸之路上,抵达哈密前的一段路最是凶险,西去求经的玄奘,就是在这里经历了最辛苦、最孤单的一段路程。他独自在沙漠中跋涉了五天,才找到野马泉。短暂的休憩之后,又奔波了两天两夜,力竭的他才找到了哈密的一座寺庙,以至于进寺之后,他居然与三位来自河南的汉僧一起抱头痛哭。

哈密作为“西域门户”,这里不仅胜景无数,更曾是东汉名臣班超立功之地。这位陕西扶风的汉子,将哈密变成了励志之地。公元73年前,班超还是一个生活稳定的公务员,每天的工作就是抄写文书,但那一年,弃笔从戎的他却建了奇功——仅带着汉军36骑,在哈密奇袭匈奴,惊走驻扎此地的匈奴首领呼衍王,拿下哈密,立下了奇功。

进入哈密,我们直奔天山北坡的白石头风景区,这里距离哈密市区70公里。景区里游人很少,除了自由放养的牛羊,只有我们一行几人,没有任何服务人员,连门口的大叔也不来收票,由着我们在景区里悠游,在草地上横卧。对此景最好的赞美,就是在草地上伸展着四肢,懒洋洋地躺着,用心去感受,让自己彻底融入景色中。

同行的人中有人讨论,该用什么方式记录这趟美好的旅程?用心,用笔,用镜头都是选择之一。但我觉得都不重要,游览本身就是重要的记录。这个过程中也许有不慎错过的遗憾,但那些看过的风景却会永留心中。

E 集体符号下有鲜活的主角

有幸去了哈密的玉石巴扎(集市),我陷入到了石头的海洋中,感受到了石头的疯狂。从来没有见过这么多的石头扎堆在一起卖,玉石、蛋白石、翡翠、玛瑙……在这里,从1元到1亿元的石头都有卖的,虽然我不知从何下手,但得承认,只要你有眼光和耐心,肯定能淘到宝。

史料记载,中国人对玉石的发掘和利用,是早于丝绸之路的,丝绸之路打通后,温润的和田玉和无数精美的玉石制品,也沿着丝路被交流到四方。遗憾的是,我对丝绸之路的记忆,更多是那些出名的武人与文人,历史上走丝路的具象的商人,我搜寻记忆怎么也想不出来。史家对宏大叙事的追求结果,就是有意无意地忽略了具体走在丝路上的那些商人,使他们以一个集体符号的形式,湮没在历史中。但那些真正的、活生生的丝路商人,也是不可否认的历史的主角。

相对于景色和玉石,这一趟我们更关心的,是哈密在古丝绸之路上究竟扮演着一个什么样的角色?史料记载,早在汉唐时期,哈密就成了丝绸之路绿洲道中路和北路的枢纽,也是西出阳关后的第一座城镇,是旅人商贾西去东归的休整之地,所以这里也成了历代兵家争夺的重点。

直到后来海上丝绸之路兴起,西域的驼铃声才渐渐远去,熙熙攘攘的人群开始稀少,哈密和古丝绸之路上的其他重镇驿站一样,在经历了几个世纪的繁华后,慢慢地归于沉寂。这不只是哈密的命运,也是历史的必然,还是大多数有生命的物体都会经历的轨迹。但我想,只要留下自己的一笔,足矣。 本报记者 谢勇强 文/图

休息两天 下周继续旅程

先祝亲爱的读者们周末愉快。周末两天,我们重走丝路的旅途将短暂停歇,待大家休息一番之后,咱们下周继续“去旅游”。

“新丝路 新梦想”是我们独家推出的大型报道,到今天已推出9期,最近正在推出的,是重走丝路系列稿件。这趟精心策划的“旅行”中,我们带您重走丝路,为您描绘古丝路沿线各城市、各景点现在的样子和诱人之所在。而未来一段时间,每周的周一至周五,我们还有更多精彩的内容奉上,期待您的关注。

在报道进行期间,我们还准备了与丝路有关的趣味题,若您有兴趣,不妨细读每篇报道并留样报,以备届时答题之用,对于成绩优异者,我们将有精美礼品奉送。